―タイル名称統一100周年企画― ツバメアーキテクツ×LIXILやきもの工房 ツバメとつくるタイル 最終回

目次[非表示]

- 1.BONUS TRACKの隣地にHORA BUILDING完成!

- 2.上階2層とロフトはツバメアーキテクツのオフィス(SOHO)

- 3.場所ごとに、どのタイルをどう並べたの?

- 3.1.屋外のベンチに楽しい模様と色味を選ぶ

- 3.2.メインカウンターは防汚を考慮しつつ、反射が美しいタイルを選択

- 3.3.2階のキッチンの壁面にランダムな表情を選ぶ

- 3.4.2階の腰壁に、色の変化がかわいいタイルを吟味して配列

- 4.今回行き着いたのはみたらしタイルのこの表情

- 5.HORA BUILDINGに完成したタイルを張ってみて

- 5.1.鈴木志乃舞(しのぶ)さん

- 5.2.千葉元生(もとお)さん

- 5.3.西川(さいかわ)日満里(ひまり)さん

- 5.4.山道(さんどう)拓人さん

- 5.5.芦澤忠さん(LIXILやきもの工房)

- 5.6.タイルを経験して、楽しくなる建築、人、まち

2022年1月から3回の試作を重ねてつくりあげた「みたらしタイル」がツバメの空間を

訪れる人たちの目に触れる時が、とうとうやってきた。

ツバメアーキテクツが設計したHORA BUILDINGが8月初めに竣工。

自ら運営する1階のドーナツ屋と上階の設計事務所(SOHO)に、ツバメのオリジナルタイルは

どのように場所を得たのだろう?

BONUS TRACKの隣地にHORA BUILDING完成!

完成したHORA BUILDINGに事務所を移転したツバメアーキテクツ。1階のドーナツ屋「洞洞ほらほら」で。左からツバメアーキテクツの山道拓人さん、鈴木志乃舞さん、「LIXILやきもの工房」の芦澤忠さん、千葉元生さん、西川日満里さん。

建築とともに多様な人の関係を生みだしていくまちづくり

東京・下北沢でツバメアーキテクツが計画・設計を手掛けた商店街「BONUS TRACK」の完成に続き、2021年通りを挟んで斜め向かいにHORA BUILDINGの計画、設計が進行していた。敷地はBONUS TRACK建設時に現場事務所があった場所だ。「80㎡と小さな敷地なので、開発者の小田急電鉄の方から、これからの暮らし方について考える実験的な使い方ができないかというお話がありました」と西川日満里さんが経緯を話す。建ち方としては、鉄道を地下化して空地となった線路跡地につくられたBONUS TRACKに対し、もともと周囲の住宅は背中を向けて並んでいたが、新しい取り組みとして線路跡地に向けて建物の顔を向け、住宅地へとつながる取り組みとした。

「1階のドーナツ屋はBONUS TRACK側と住宅地側の両側に出入口を設け、互いに通り抜けできることが特徴です。ドーナツを食べてくつろぐ人がいたり、建築の打ち合わせをしていたり、子どもたちが出入りしたり、いろいろな状況が生まれています」。建築とともにさまざまな関係性をつくっていくツバメアーキテクツのアプローチがHORA BUILDINGにも反映されている。今回のオリジナルタイルは、このプロジェクトのために取り組んできたもの。試作のプロセス、使い方にもツバメは偶発性を取り込み、進めていった。

HORA BUILDINGの正面外観。

鉄骨造、延床面積135.78㎡。

1階床は地盤面から約80㎝下がっている。

BONUS TRACK側に面し、背後の住宅地に

抜けられるプランだ。

左/下北沢駅から世田谷代田駅間の線路跡地に立つ商店街「BONUS TRACK」。右/中庭側に入ると食事をしたり、休んだり、通り抜けたりと公園のような場所になっている。

2020年、東京・下北沢にオープンした新しい商店街。私鉄・小田急線の地下化に伴い、東北沢駅から世田谷代田駅間の線路跡地となったエリアの一部に小田急電鉄が開発した。ツバメアーキテクツは同施設の企画段階から参加し、設計を手掛けた。木造2階建ての5棟が中庭を挟んで配置され、現在12のテナントが、特徴的な食を提供する飲食店や物販店などを営業中。コワーキングスペース、シェアキッチンを備えている区画もある。テナント同士や近隣の人たちと交流しながら、このエリアを育てている。近辺には、HORA BUILDINGとともにBONUS TRACKの植栽をメンテナンスしているシモキタ園藝部の拠点施設や、アートギャラリーなどツバメアーキテクツが設計した3棟の建物がさまざまなスケール感で立ち上がり、一帯がゆるやかにつながっている。

通りに面した「洞洞ほらほら」で楽しむ揚げたてドーナツ

1階にオープンしたドーナツ屋「洞洞」。通りから差し込む光がタイル張りのキッチンカウンターや現しの天井に反射する。

「洞洞」のメインカウンター。「流し掛け」を施した艶やかな「みたらしタイル」のうえに、実物のドーナツメニューがずらり。どれもオリジナリティあふれる美味しさ。左からバニラシュガー、レモングレーズ、オランジェット、ピニャコラ、じゃがベーコン。常時甘い系としょっぱい系を合わせ、7種類ほどのドーナツが揃う。ドーナツが乗る四角形の器もタイル。

キッチンの隣にカフェスペース。可動式のサブカウンターを制作し、天板に「みたらしタイル」を張った。

カウンターに張ったタイルの表情はメイン、サブともに「流し掛け」。流れの模様とドーナツにかかったシュガーグレーズのイメージが重なる。可動式サブカウンターのタイルは模様の色が少し濃いタイプ。左/基本のドーナツ、バニラシュガー。右/レモングレーズ。

カフェスペースの一角では、アートイベントを開催中。HAYATO KATSURA個展 ”My height was 193cm” 左手、住宅街に面して通り抜けできる出入口がある。

ドーナツ屋はアートに、学びに、ポップアップショップも展開

BONUS TRACK前の通りを行く人たちが新しいドーナツ屋「洞洞」を覗き込み、ゆっくりと吸い込まれるように入ってくる。キッチンの前に広がるのはオリジナルタイルを張り回したメインカウンター。キッチンのとなりにカフェスペースを設け、住宅街へ通り抜けができるのもおもしろい。ここでは飲食だけでなく、さまざまなイベントを展開する。山道さんは公民館にも例え、「アートもあるし、学生が企画を持ち込んできたり。ぼくらの思いつかないことも飛び込んできます。まちが入り込んでくるようにつながっていく場所になっていく感じです」とこの場所への反応に期待を込める。

ツバメアーキテクツ+佐藤七海によって運営されるドーナツ屋。地盤から80㎝ほど下がった空間を、店長の佐藤七海さんは「洞穴のようにひっそりと温かい場所にという気持ちを込めて、みんなの第二の家になるお店になれば」と名付けた。ドーナツ生地の配合の研究を重ね、フレーバーも開発。佐藤店長が現場に届いたタイルを見て、正方形タイルをドーナツメニューを載せる器にしようと提案した。飲み物はソフトドリンクにクラフトビール。夜間にアルコールを提供する日もある。洞洞全体で、さまざまな企画を進めていく。

上階2層とロフトはツバメアーキテクツのオフィス(SOHO)

2階と3階、3階のロフト空間が縦にワンルームのようにつながっている。

3階のロフト。現在、模型制作の場所に使っている。下に見える3階のワークスペースとつながり、作業のようすがわかったり、会話も交わしやすい。丸太の照明は石川製作所の制作。以前に手掛けたプロジェクトから再利用した。

ゆるやかにつながる一体空間のオフィス

ドーナツ屋に来たお客さんが、上の階はなんだろうという様子で入口の前の階段を仰ぎ見たりしている。上階のツバメの事務所(SOHO)から、なにやら気配が降りてくるからだ。上っていくと、2階、3階からロフト階へ、さらに屋上まで、内部を天井と壁で区切らずに、ゆったりと空間がつながるように設計されている。「床の高さをずらすことによって、姿が見えなくてもそれぞれが仕事をしている気配が伝わってきます」という西川さん。ドーナツ屋を訪れる人たちの気配も伝わって来て、人が集まる立体広場のようなHORA BUILDINGができあがった。

2013年、山道拓人、千葉元生、西川日満里によって設立。デザイン部門(設計事務所)とラボ部門(シンクタンク)を設け、二つの活動を循環させることで、新たな空間を提案している。民間、公共、個人の住宅や店舗、施設などを幅広く手掛け、伝統建築のリノベーションにも携わっている。企画段階から建築の設計まで関わった下北沢の商店街BONUS TRACK(2020年)により2022年日本建築学会作品選集新人賞、東京建築賞新人賞・一般一類部門最優秀賞などを受賞。

場所ごとに、どのタイルをどう並べたの?

施工中の現場でエントランスまわりに設けたベンチの天端にタイルを張ることにした。どんな感じになるか置いてみている。左からドーナツ屋「洞洞」の佐藤七海店長、山道さん、鈴木さん、西川さん。(★)

ベンチが完成。「みたらしタイル」の「ディップ」の手法によるタイルを張った。模様の色合いが微妙に異なるのがいい感じ。色の差は焼成窯の中のわずかな温度差による。

屋外のベンチに楽しい模様と色味を選ぶ

現場が進むなか、道路からエントランスへの高低差の部分に擁壁をつくることにし、その上部に腰掛けられるように天端をタイル張りで仕上げた。外部の明るさのなかでも色味の違いが見て取れる濃い目の色で、模様のバリエーションが楽しい「ディップ」の手法のタイルを選んだ。外部なので雨掛りなどに考慮し、透明釉薬でコーティングしたタイプを使用。

施工中のドーナツ屋のメインカウンター。最初に入口付近のA工事(躯体工事)の部分の天端にロングサイズを張った。(★)

完成したメインカウンター。手前1列がA工事部分。ほかはB工事で造作し、タイルを張った。光に反射して表情が浮かび上がる。ドーナツの器も同じタイル。

メインカウンターは防汚を考慮しつつ、反射が美しいタイルを選択

「LIXILやきもの工房」から現場に8種類のバリエーションをもつオリジナルタイルが届いてから、「どこに何を張るか、タイルを見ながら、現場で決めていきました」と西川さん。L型のメインカウンターには透明感のある薄い色で、「流し掛け」の模様が映えるロングサイズを張った。「1階は半地下で暗いこともあり、光を奥まで呼び込むように、光沢のあるタイルを当初の想定より大きな面積に張ることにしました」。キッチンではドーナツを揚げて、グレーズやトッピングを施していく。油や液体がタイルの素地に染みこむのを防ぐ意味で、透明釉薬でコーティングが施されている。「流し掛け」の表情を横切ってカットすることで、ランダムに配列すると模様のずれがおもしろくなる。施工は流れの天地方向を揃える方針だけを斉藤タイル工業の職人さんに伝え、丁寧に張ってもらった。

2階のキッチンの壁面。タイル職人さんが施工中。腕とセンスが良く、ランダムな表情のディップのタイルを楽しんで張ってくれた。(★)

ショートサイズのタイルの目地がすっきりと仕上がった。水まわりなのでコーティングを施したタイプを選択した。方位、張る部位によって色味や反射率が変わって見える。

2階のキッチンの壁面にランダムな表情を選ぶ

窓から入る光を受けて、壁面にさまざまな模様が浮かび上がることから、色が薄めの「ディップ」のタイルを選択。手作業でつくられたタイルに現われた表情はいろいろで、模様の上下の方向に注意しながら張った。

内部の仕上げ工事が進むなかで、2階の腰壁に張るタイルを相談中。現場の環境で手元にあるタイルを見ながら判断するのは新鮮。「カタログから選ぶのとは、自由度と楽しさがまったく違う」と言う。(★)

2階のトイレのドアを挟んだ腰壁。濃いめの色の「ディップ」で、コーティングなしのタイルを選択した。

2階の腰壁に、色の変化がかわいいタイルを吟味して配列

油や水が掛からない腰壁には「ディップ」のコーティングしていないタイルを選んだ。濃い目の色のタイルは、試作のときよりも色に差が生まれた。「LIXILやきもの工房」の芦澤さんは「生産時は試作よりも多く焼くため、同じ窯のなかでも下段の方は黄色味が、上段のほうは微妙に温度が高くグレーがかっています」と解説。その色差がかわいいとツバメのメンバーたちには好評だ。並べ方は他の場所と異なり、設計者が色と表情のバランスを考えながらタイルを選び、組み合わせ、その配列のままに張ってもらった。

今回行き着いたのはみたらしタイルのこの表情

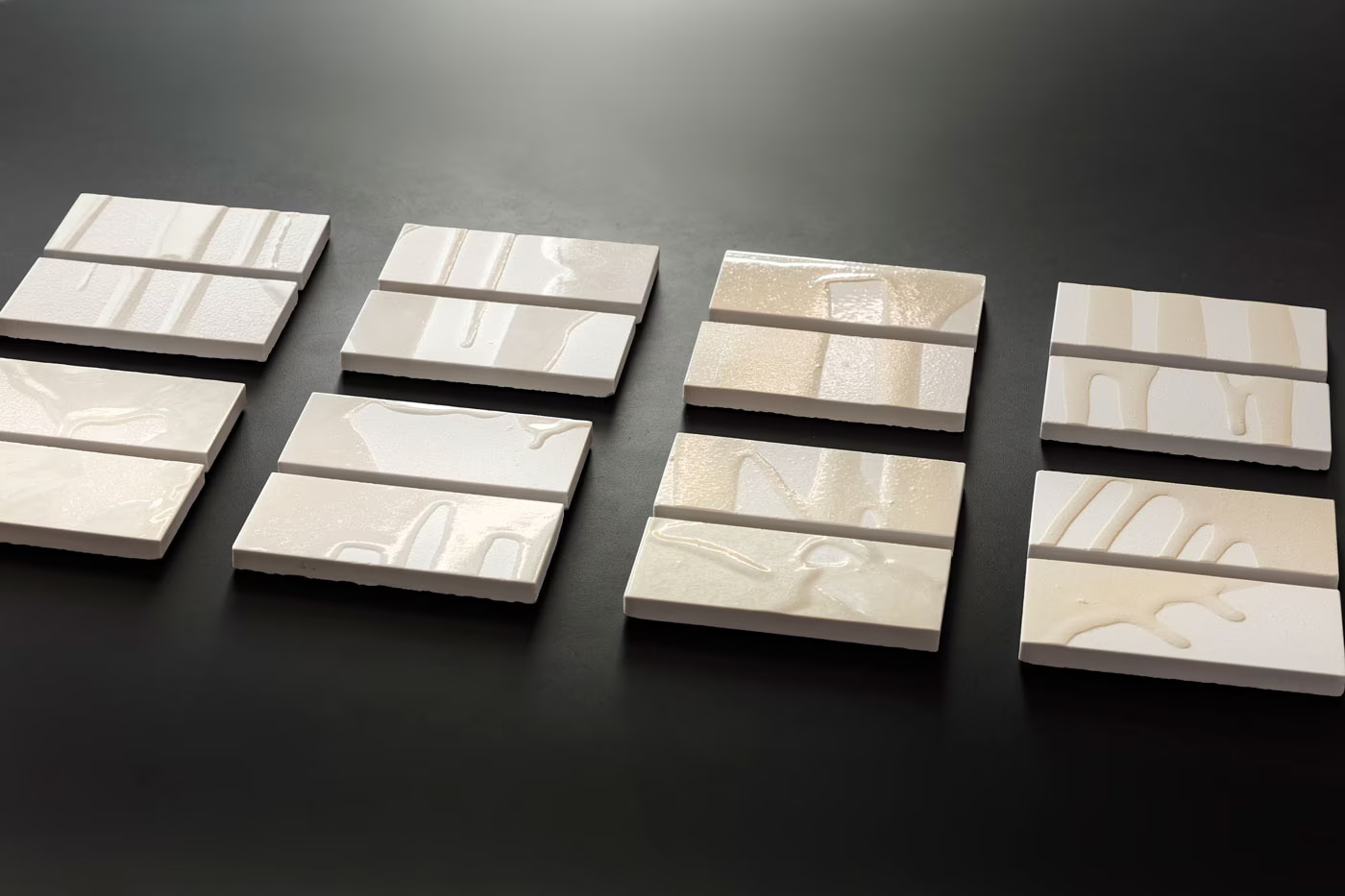

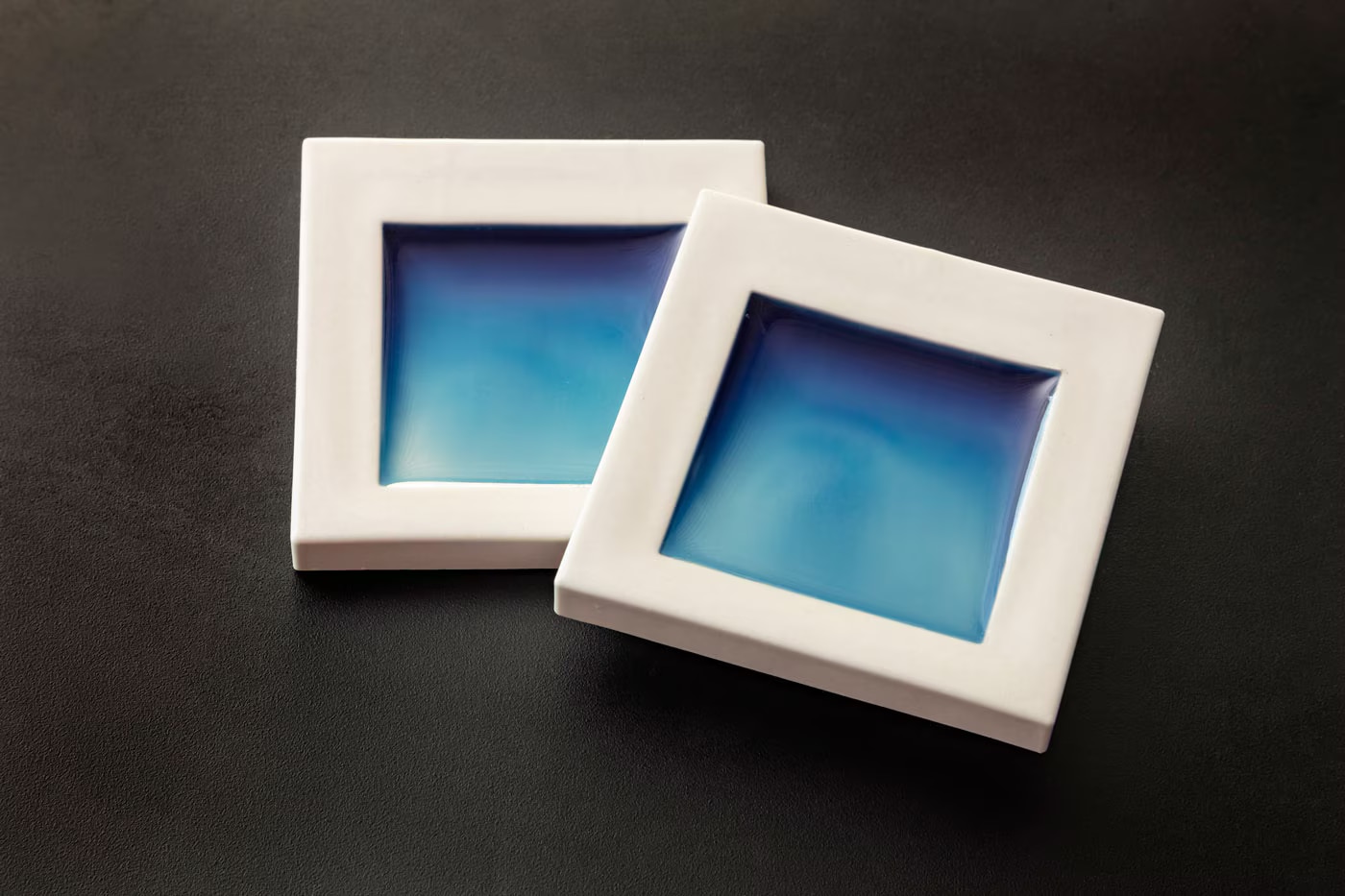

「みたらしタイル」の表情のバリエーション。模様をかたちづくっている化粧材料は、右半分が泥100%(色が濃い)。左半分は泥25%+透明釉薬75%(色が薄い)。模様の手法は、上2段が「流し掛け」。下2段は「ディップ」。透明釉薬でコーティングしているのは右から2列目と4列目(全体に艶感と防汚性をもつ)。1列目と3列目はコーティングなし(素地のざらざら感が特徴)。

サイズのバリエーション。規格サイズの300角素地からオリジナルタイルを焼成し、以下のサイズでカットした。厚みはすべて6㎜。目地3㎜幅。上左:ロングサイズ189×45㎜。上右:ショートサイズ93×45㎜。下:正方形141×141㎜(ロングサイズと正方形は「流し掛け」、泥25%+透明釉薬75%、コーティングありのタイルで制作した)。

LIXILやきもの工房でつくったツバメらしいタイル

このプロジェクトのためにさまざまに発想し、ツバメアーキテクツと「LIXILやきもの工房」の芦澤忠さんが行き着いたタイルは、江戸時代の花壇瓦や茶道具に転用された平瓦に着想を得た「みたらしタイル」。300角の素地に、柄杓で化粧材料を流し掛ける手法「流し掛け」と、化粧材料にタイルを浸ける手法「ディップ」を使い、いずれも偶然によって模様が変化する。素地の材料、化粧材料の配合・色、コーティングの有無を掛け合わせ、無限にバリエーションが広がる中からツバメが8種類に絞り込んだ。同時にショート、ロング、正方形の3つの形状・サイズを決め、芦澤さんに伝えて生産がスタート。

LIXILやきもの工房でツバメアークテクツのオリジナルタイルを生産。300角のタイル素地に「流し掛け」を施したあと、乾燥させる工程。(☆)

乾燥後、棚に並べて積み上げ、窯で焼成。焼き上がったタイルの棚を窯から取り出したところ。(☆)

愛知県常滑市のINAXライブミュージアムの敷地にある。工房にはタイル製造機器、釉薬調合室、乾燥や施釉設備、焼成窯などと、オリジナルタイル製作の経験のあるスタッフが揃う。建築家やアーティストとのコラボレーション、歴史・文化的価値の高い建築物のタイルや建築陶器などの復原・再生に取り組んでいる。また、やきものの基礎知識を知り、さまざまなタイルの見本を見学できる展示室を一般公開している。

HORA BUILDINGに完成したタイルを張ってみて

鈴木志乃舞(しのぶ)さん

立体的につながったHORA BUILDINGの空間に合わせて、タイルもエントランスからドーナツ屋、オフィスまでつながっていきます。同じ「みたらしタイル」でありながらも、それぞれの場所の特性に合わせて釉薬などの調合を少しずつ変化させているので、それが表情の違いとタイルの奥深さを感じさせておもしろいと思いました。今回のプロジェクトを経て、タイルは選ぶだけの建材というイメージから、試作を重ねて唯一無二のものをつくれるということを知ることができたので、今後建築とタイルのデザインを一体的に考えていくきっかけとなるような貴重な経験となりました。

千葉元生(もとお)さん

産業プロダクトとしてのタイルは同じものを大量につくり、誰でも同じように張ることができますが、一方で民芸的に一品生産する方法もあって、今回はその間くらいに位置するものをどうしたらつくれるか、ずっと考えてきたように思います。汎用性がありながら、張る人によって全く違う表情が生まれる。それでいて誰が張っても、いい雰囲気に仕上がるバランス感のあるもの。なかなか難しいお題ですが、今回、何度も芦澤さんに試作をお願いし、みんなでスタディを重ねたおかげで満足いくものができて、とても良かったと思います。

西川(さいかわ)日満里(ひまり)さん

タイルが完成したタイミングが現場の内装を決める最終段階と一致していたこともあり、手元に材料がある状態から、改めて空間の質を想像しつつタイルの配置を決めていく経験に、可能性を感じました。1階と3階で光の量が異なることによって同じタイルでも色味が変化して見えること、垂直の壁と水平の天板ではタイルを張る方向性が変わるため、ささやかな凹凸による表情の違いが際立つこと、個体差のあるタイルの質感と現場の環境から学び、即興的に良い方向に向かっていけるような感覚がありました。集合する密度や、単位によっても印象が変わりそうなので、手元に残っているタイルは、今後も実験的に事務所内外で使い方を試していきたいです。

山道(さんどう)拓人さん

いろいろな人にこのタイルプロジェクトの話をすると「タイルってつくれるんだ?」と驚かれるし、興味を持つ建築家がこれから増える気がします。ぼく自身、タイルに対する解像度がめちゃくちゃ上がったなという実感があって、タイルの次のフェーズに入ったのかなと思っています。建築だけでなく、プロダクトとしても可能性は大きい。タイルを張った移動カウンターをつくり、それを持って出張イベントを開く先々でツバメのタイルが記憶されたり、SNSなどで拡散することが起きて、どんどんプロジェクトが連鎖していきそうな予感がしますね。

芦澤忠さん(LIXILやきもの工房)

ドーナツ屋「洞洞」のメインカウンターのタイルって写真に撮ったとき、すごくかわいい。その画像がひろがれば、多くの人にタイルの魅力が伝わりそうですし、ドーナツを食べるサブカウンターも、触ったときにやきものタイルの良さを感じてもらえます。いいところにいいタイルが納まっているなとうれしくなりました。試作を通してずっとやりがいがあり、ツバメアーキテクツのみなさんのリクエストもおもしろかった。テクスチャーがこの空間にしっくり来ているし、300角から切り出すというやり方でつくった他にはないサイズ感もよかったですね。タイルメーカーとして、本来のタイルの魅力をもっと伝え、体験していただくことが必要だとあらためて思いました。これからも、こういう機会をつくっていければと思います。

タイルを経験して、楽しくなる建築、人、まち

タイルへの解像度が上がったというツバメアーキテクツの面々。タイルプロジェクトは終わりではなく、じつはスタートラインに立ったところのようだ。「HORA BUILDINGにはまだ看板がないんです。ぜひこのタイルでつくりたい。文字は手書きがいいかな」と千葉さん。「タイルが繁殖していくように、時間の経過とともにHORA BUILDINGの中で今回のタイルを張る場所をどんどん追加していってもいいと思うし、下北沢の他の建物までタイルが連鎖していったりするのもおもしろそう」と言う鈴木さん。山道さんは「タイルを持ってプレゼンに行くのがいいんです」。現場でタイル一枚一枚に向き合った西川さんは「建築はものづくりであり、それはとても楽しいことなんだとあらためて感じました」。タイルがもたらす熱量と楽しさは、建築空間とそれをつくる人、集まってくる人にもっともっと伝播していきそうだ。

今回の試作の過程で検討された「水たまりタイル」はその後、梅干し店のプロジェクトで施主の目に留まり、梅干しを展示する器として、サイズと釉薬の色・テクスチャーをブラッシュアップして使われることになった。

取材・文/清水潤 撮影/梶原敏英、白石ちえこ(★) 写真提供/LIXILやきもの工房(☆) イラストレーション/ニッパシヨシミツ 編集/アイシオール