―タイル名称統一100周年企画― ツバメアーキテクツ×LIXILやきもの工房 ツバメとつくるタイル 第二回

目次[非表示]

東京・下北沢のBONUS TRACK近くに3階建てビルを設計中のツバメアーキテクツ。

1階ではドーナツ屋をオープンさせ、2、3階はツバメのオフィスになる。

これらの空間にオリジナルタイルを使おうというプロジェクトは、2022年1月から6月まで

数々のディスカッションと3回の試作を重ねた。タイルの「沼」で最後に辿りついたタイルとは?

再び常滑へ! 待望のサンプル第一弾ができた

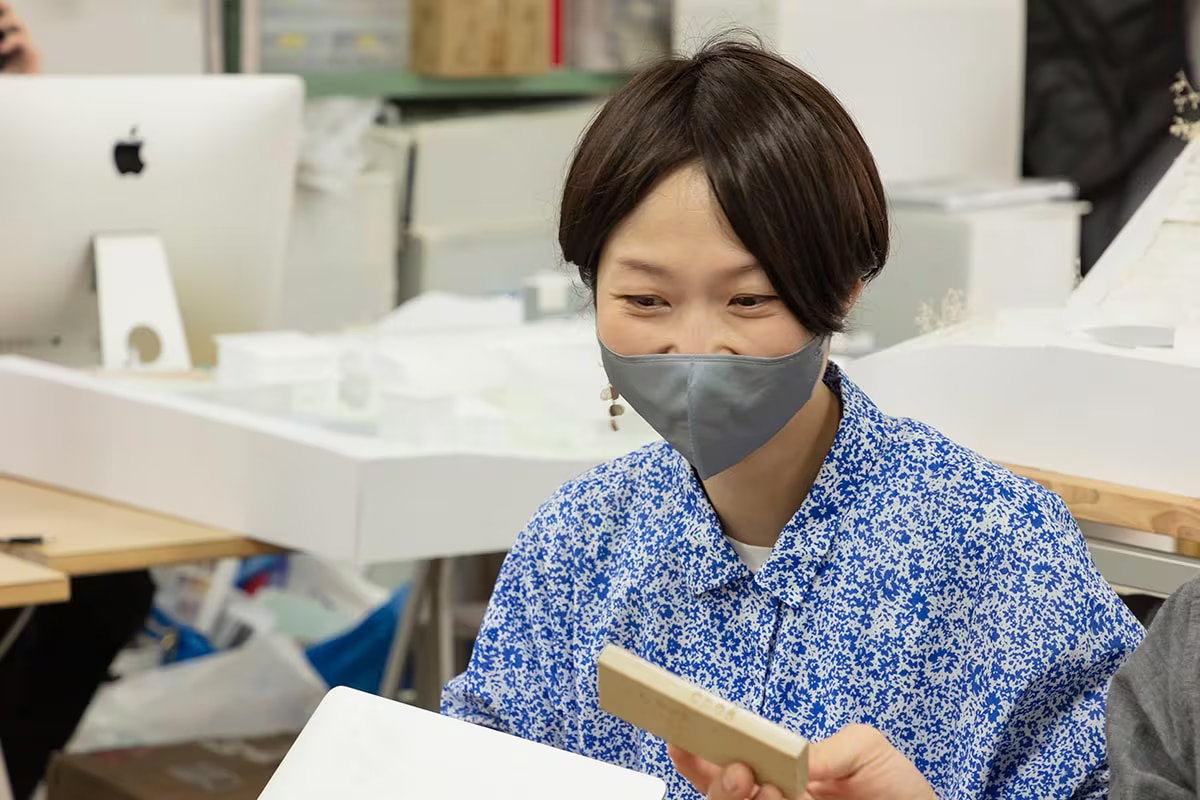

最初の試作タイルを前にして、一気にテンションが上がるツバメアーキテクツ。右から山道拓人さん、鈴木志乃舞さん、「LIXILやきもの工房」の芦澤忠さん、西川日満里さん、千葉元生さん。

オーダー前のイメージ共有が肝心!

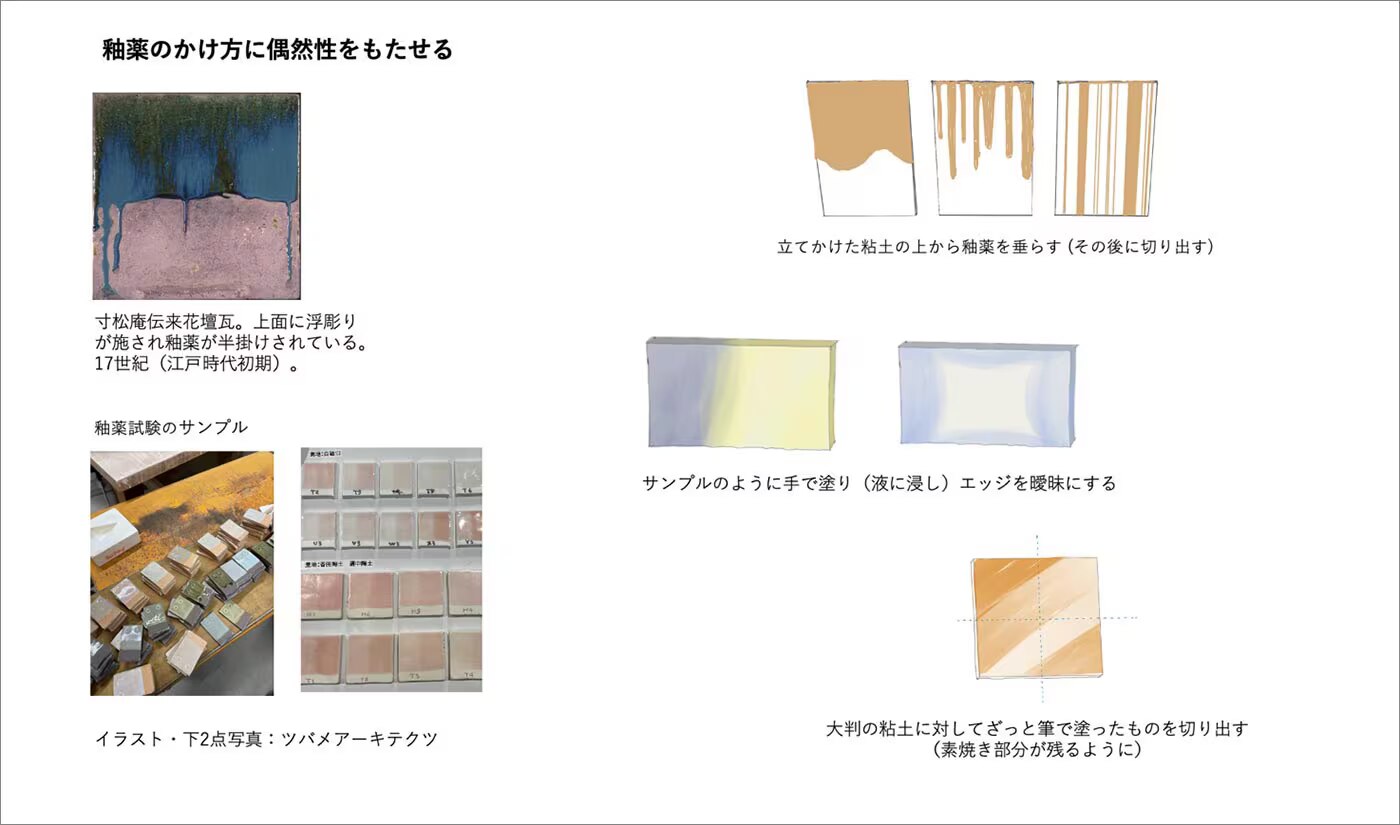

試作に向けて動き出した2022年1月。「昨年12月に訪ねた常滑では、まちの風景や、<INAXライブミュージアム>の見学から、タイルという素材がもつ特性や背景について理解を深めることができたので、現地での発見やインスピレーションを生かしてアイデアを考えました」と西川日満里さん。「4人で話し合う中で、共通して気になっていたテーマが<偶発性>です。タイルの試験サンプルの人の意図が介入しない良さや、花壇瓦が茶道具に転用されたことで偶然が左右する施釉の魅力が再発見された例などが、とても印象的でした。今回も実験したり、議論する中で気づく発見から、アイデアをふくらませていきたいと思います」。

まずは「素地(きじ)の奥行きを工夫する」「押し出し成形を分割する」「釉薬の掛け方に偶然性をもたせる」という3つのアイデアから試作イメージを描き、常滑の「LIXILやきもの工房」とZOOMで共有。さらにこのイメージから「水たまりタイル」「といタイル」「みたらしタイル」について、メールと電話でやりとりし、チャレンジしたい施釉手法、色や形、テクスチャー、寸法などをまとめた。そして、2月末に最初のサンプルができあがった。4人は再び常滑へ。生まれたサンプルに目を輝かせつつ、魅力や課題などを語り合った。

3つのイメージシートとそれぞれの試作タイル

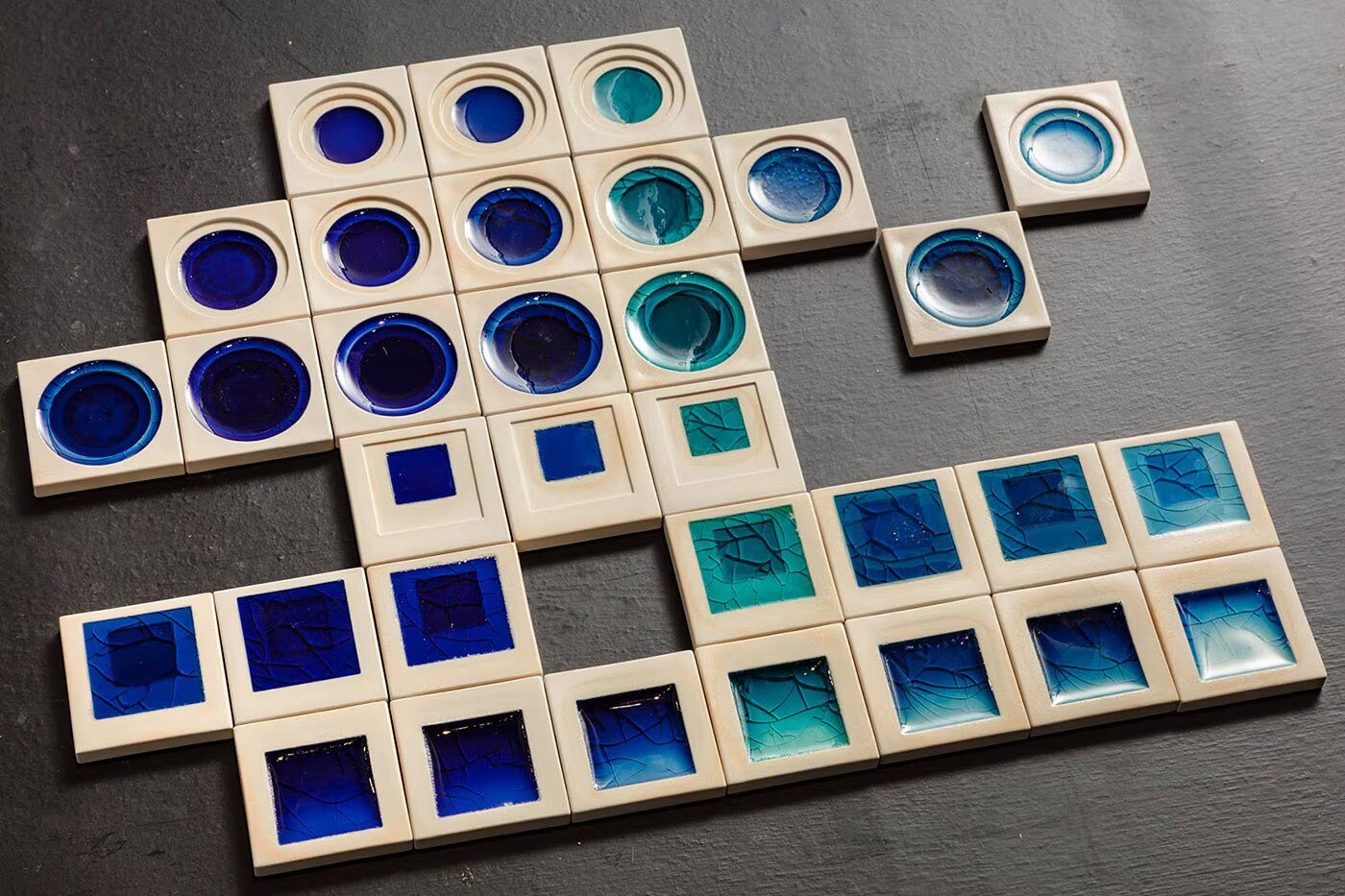

「素地の奥行きを工夫する」というアイデアから生まれた「水たまりタイル」。上/右上の絵画的なレリーフタイルから着想を得て、抽象的な形状の中に釉薬のたまる深さを段階的に設定した。下/ブルー系の釉薬の透明感に魅かれ、みんなで「かわいい!」と連呼。テストピースのような印象が好ましい一方で、連続させる使い方の場合は外周の白さが気になった。

「押し出し成形を分割する」というアイデアによる「雨とい」形の「といタイル」。上/「LIXILやきもの工房」で見た押し出し成型後に二つ割りにする製法から、円筒を分割することを考えた。両面使いの可能性も追求して、両面に施釉してみることになった。下/建築にもプロダクトにも多様に使えそうだが、緩やかな曲面をつくるには大きな径の円筒が必要となり、その円筒を押し出し成形する金型の製作が難しいことが課題に。

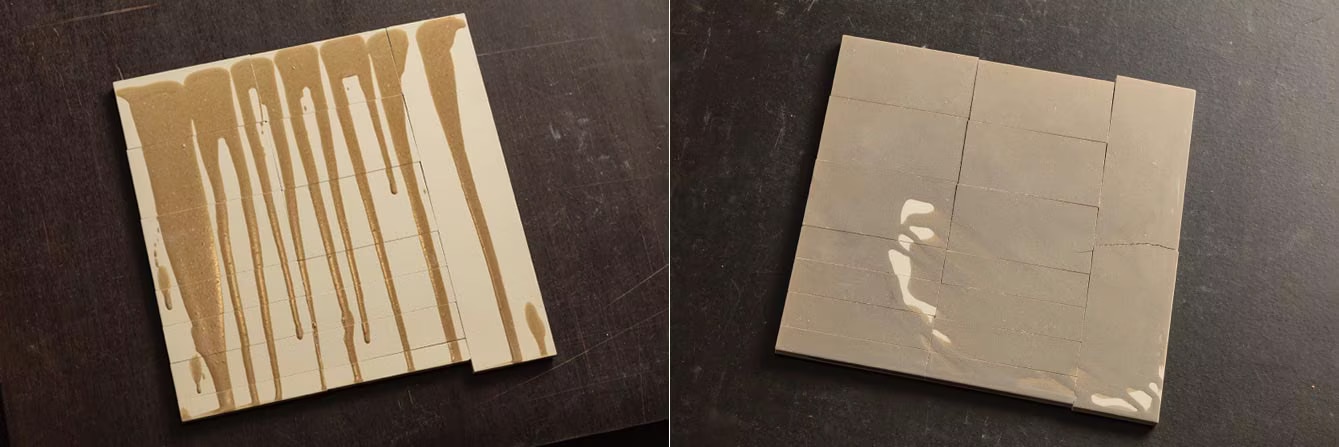

「釉薬の掛け方に偶然性をもたせる」というアイデアによる「みたらしタイル」。上/施釉の偶然の美しさをもつ花壇瓦を茶道具に転用した例や、タイルの色を試験するサンプルの意図しないかわいらしさからイメージ。下/化粧泥の掛け方で意外なおもしろさが生まれる可能性がある。左は流し掛け。右はディップ(浸ける)。掛かっていない素地の露出部分が汚れやすいことが課題に。

2013年、山道拓人、千葉元生、西川日満里によって設立。デザイン部門(設計事務所)とラボ部門(シンクタンク)を設け、二つの活動を循環させることで、新たな空間を提案している。民間、公共、個人の住宅や店舗、施設などを幅広く手掛け、伝統建築のリノベーションにも携わっている。企画段階から建築の設計まで関わった下北沢の商店街BONUS TRACK(2020年)により2022年日本建築学会作品選集新人賞、東京建築賞新人賞・一般一類部門最優秀賞など受賞。

ツバメとつくるタイル 第一回はこちら。

なぜか気になる「みたらしタイル」

「みたらしタイル」のサンプルをじっと見て、触って違いを確かめる。化粧釉薬の色や表情、光沢感と、素地の質感との対比などがおもしろい。

化粧の色ががらりと変わるおもしろさ

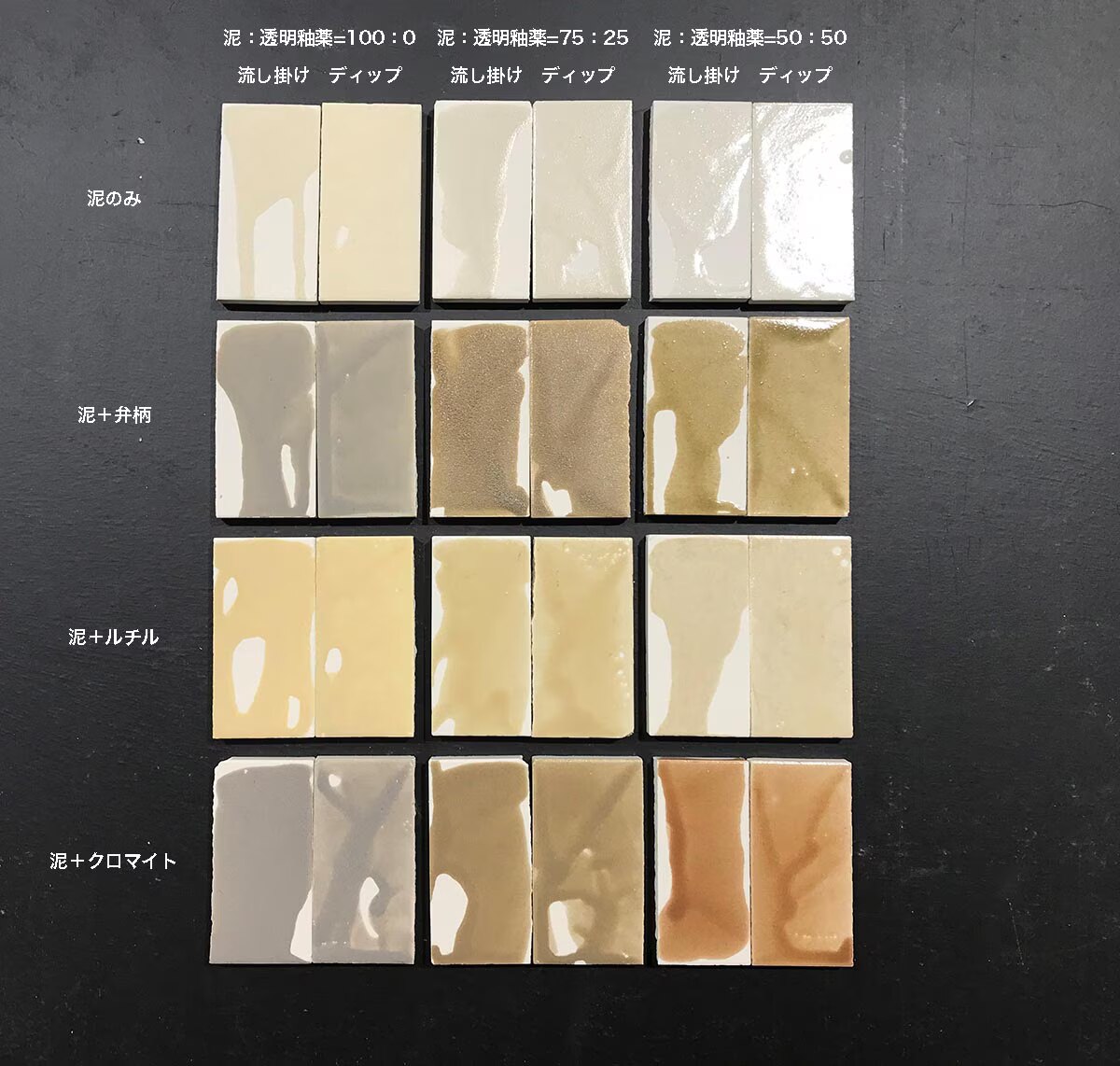

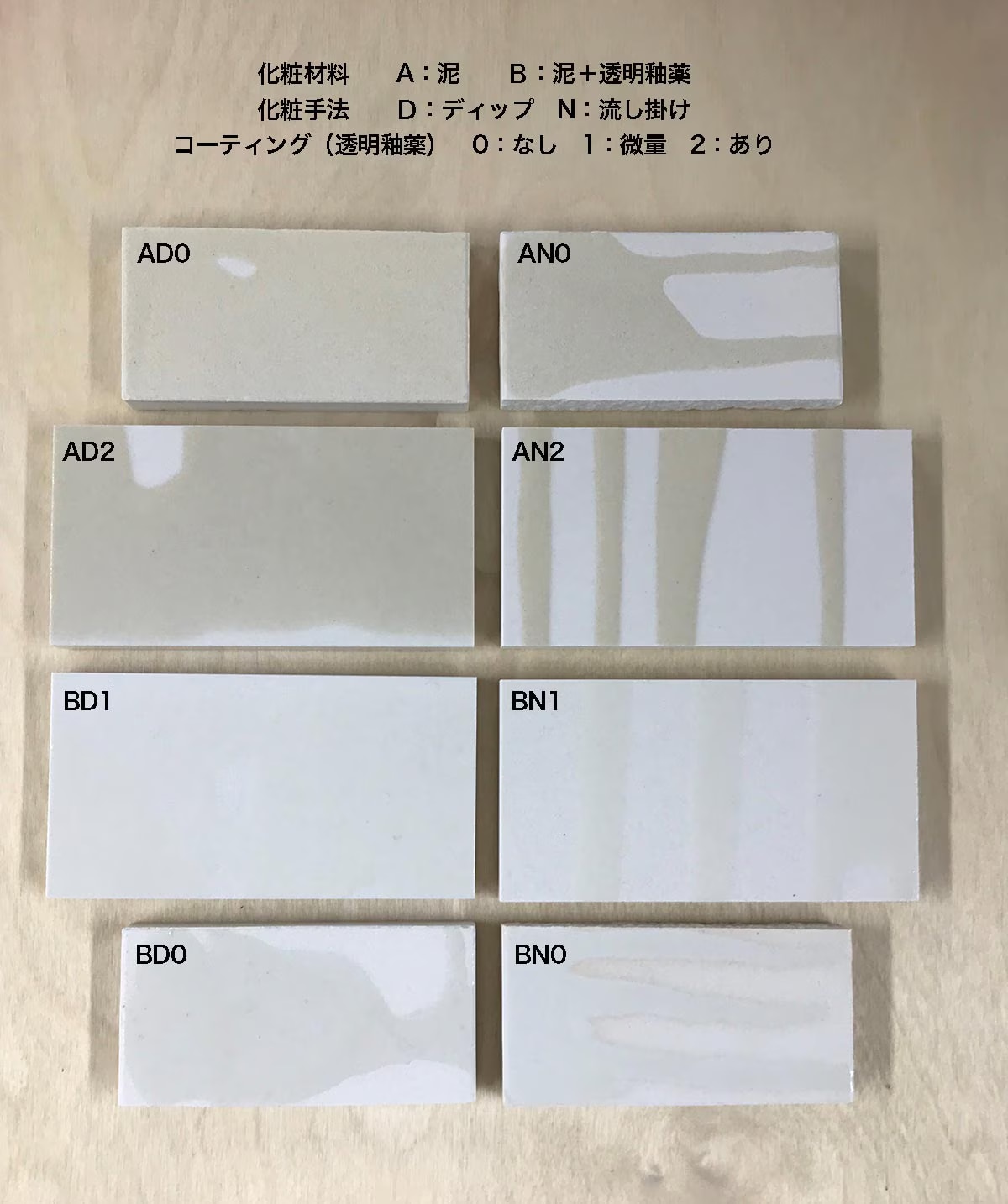

絵柄となる化粧釉薬の素地への掛け方に偶然性があらわれる「みたらしタイル」は、4人の気持ちを大きく動かした。素地はパウダー状の粘土を金型に充填し、圧力成型した乾式プレスタイル。ツバメはそこに掛ける化粧釉薬のイメージを「土の色に」と芦澤さんに依頼。さらにその印象をドロドロ、サラサラ、その中間の3つにしたいと伝えた。芦澤さんは「土の色とか、泥染めのイメージが希望だったので、粘土を水で溶いた泥を化粧材料として使ってみました」。ドロドロ、サラサラの具合は、泥に混ぜる透明釉薬の量で調整した。千葉元生さんは「透明釉薬の量の違いで、こんなに色がちがうんだと驚きました。泥だけのときはマットな色味なのに、透明釉薬が入ると光沢が出て、違う色に見えるのがおもしろい」。4人とも驚いた現象だ。「使い分けても、一緒に並べてもいいですね」。顔料を混ぜて着色したサンプルもつくられた。使用面で課題となったのは化粧材料が掛かっていない素地の露出部分の汚れやすさ。次回の試作として、防汚のために透明釉薬を全体にスプレー掛けし、コーティングしたサンプルを依頼し、検討することにした。

左/泥に透明釉薬を多く混ぜて、流し掛けしたサンプル。透明度の高い光沢感とマットな素地との対比が際立っているのが魅力。

右/300角を使い、サイズ感を検討するため、焼成後にさまざまな大きさにカットしてある。カットしてずれたとたん、おもしろみが出る。

左/泥を顔料のクロマイトで着色し、少なめに透明釉薬を混ぜたサンプル。ディップにより鳥の姿のような空白ができて表情が生まれた。

右/流し掛けもカットする方向やサイズによって、まったく違う印象のタイルができあがる。

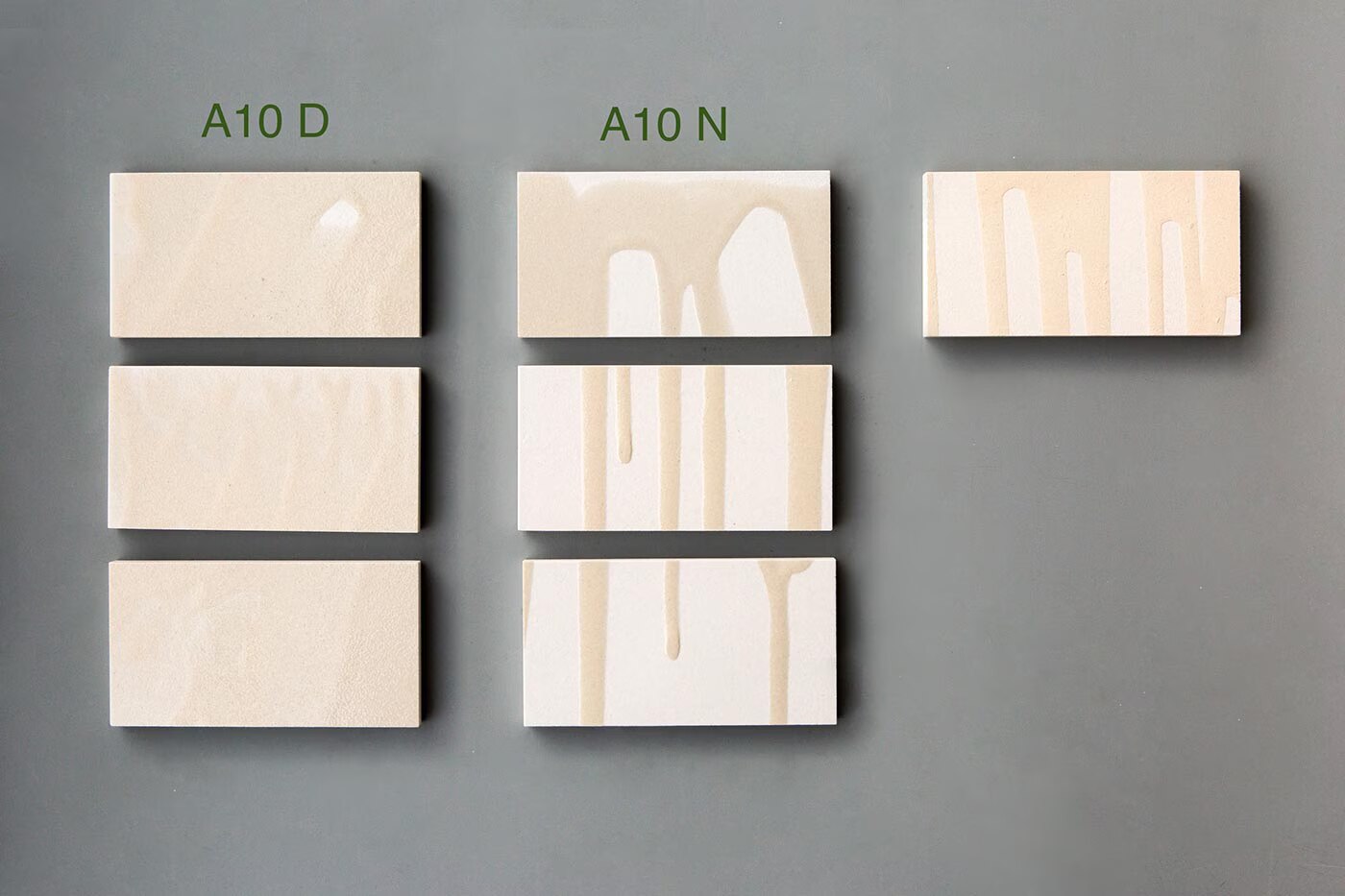

「みたらしタイル」のサンプルをつくるにあたり、化粧手法、化粧材料、泥に混ぜる透明釉薬の量によるバリエーションを芦澤さんがチャート化してくれた。ツバメが選ぶ参考資料とした

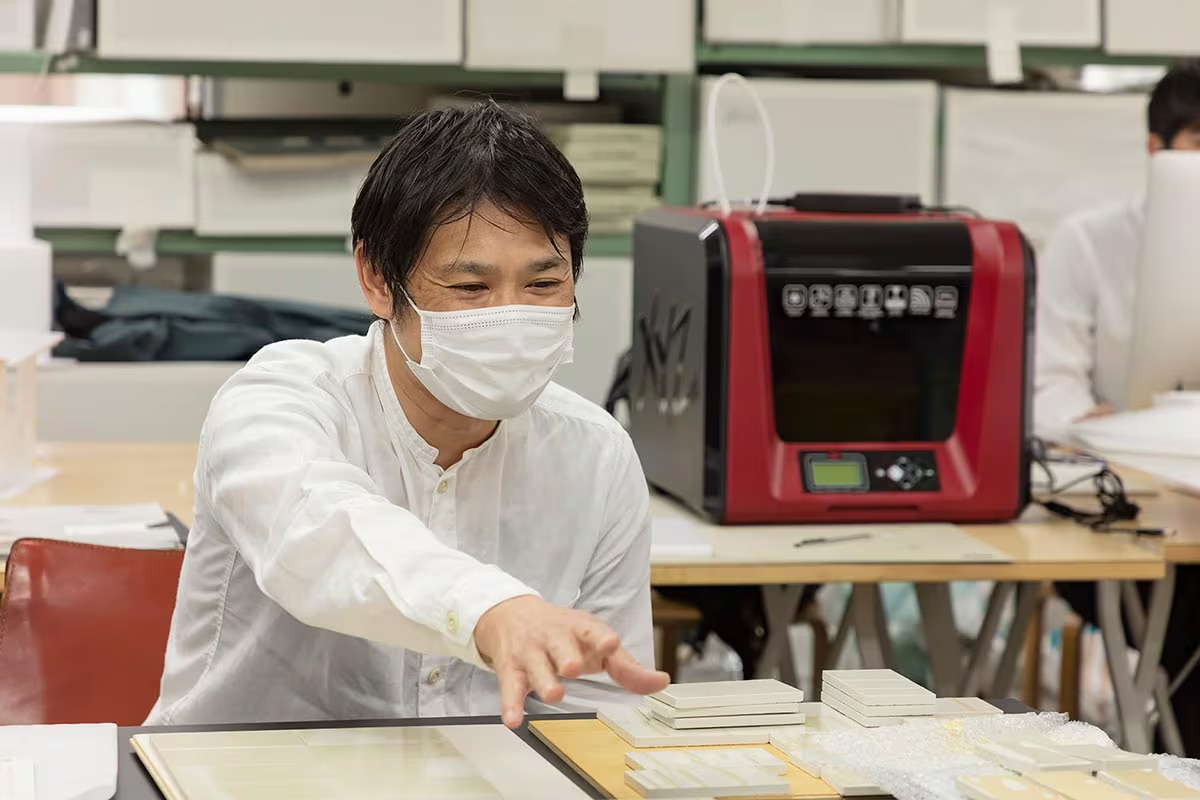

芦澤さんがみたらしタイルをつくる

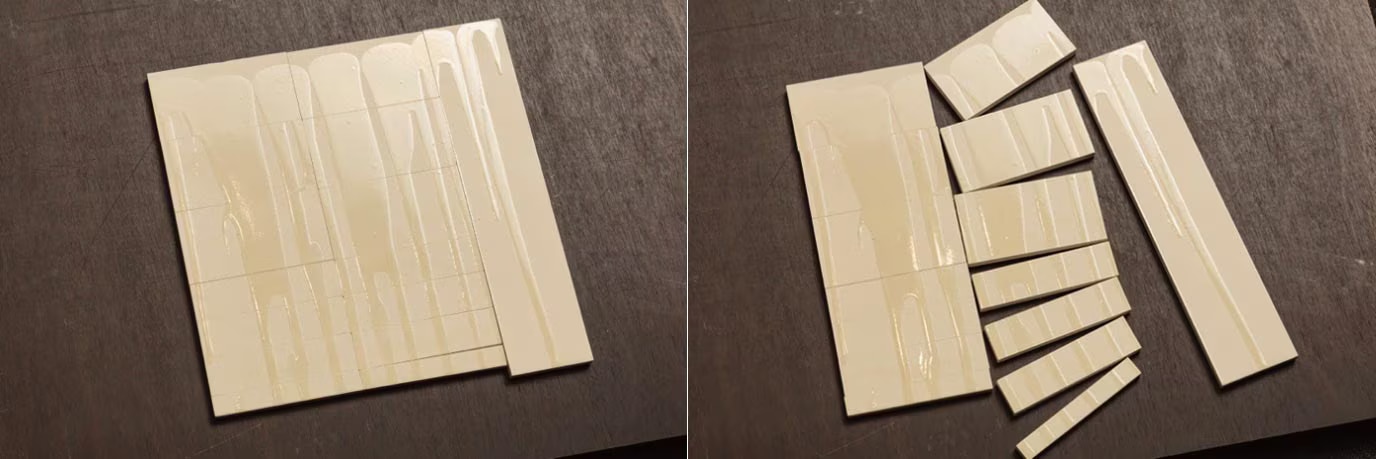

ここで、芦澤さんに「みたらしタイル」のつくり方を解説してもらう。みたらしタイルの基本の化粧材料は「泥」。外装用タイルの粘土原料を水で流動状に溶いたものだ。化粧手法は「流し掛け」と「ディップ」の2つで、両方とも手作業で一枚一枚施釉する。「けっこうむずかしいんです。どんな道具を使ったらいいか、どんな手順がいい表情を出せるのか、ツバメアーキテクツの皆さんと考えながら、試しながら考えていきました」。現われる表情がすべて違ってくる。その違いがツバメの目指す偶然性のおもしろさになる。

みたらしタイル<流し掛け>をつくる

材料を用意する。泥にはタイルに定着しやすいよう糊を調合してある。よくかき混ぜ、ダマがないよう篩(ふるい)で漉(こ)す。

次回も同じ泥の濃度にできるように、メスシリンダーとはかりで比重を計り、記録しておく。

ひしゃくを使い、タイル素地の上隅から流し掛ける。

手前に引きながらひしゃくを傾けて、二掛け、三掛けしていく。

ひしゃく一杯分を掛け終わった。流れの途中で二股に分れるようすがおもしろい。

みたらしタイル<ディップ>をつくる

ディップはどぼんと浸ける施釉法。バットに泥を注ぎ、広げていく。

ひたひたに満たした泥の上にタイル素地をそっと伏せる。

伏せたら静かに持ち上げる。全面に泥がついて不思議なムラがあらわれる。

泥に浸けるときのタイルの角度や持ち上げるタイミングによって空白も出てくる。「どういう柄が出るか、やってみないとわからないです」。

思いがけない柄とムラが生まれるのがディップの魅力。ムラは焼成後もそのままタイルの表情となる。

工房にはタイル製造機器、釉薬調合室、乾燥や施釉設備、焼成窯などが設けられている。いろんなタイルの製作に携わるほか、文化財建築のタイルや建築陶器などの復原もミッション。近年はイタリア人建築家、ジオ・ポンティが設計したサンフランチェスコ教会(ミラノ)の外壁タイル復原、旧前田家本邸洋館のタイル復原などを手掛けた。

ツバメのオフィスに芦澤さんが来た

3月末、東京・早稲田のツバメアーキテクツのオフィスに第2弾の試作サンプルとともに芦澤さんが来訪。★

汚れ防止のコーティングを検討する

初回の試作で確認した3種類のタイルの課題に対して、ツバメはさらに一歩試作を進めた。「といタイル」「水たまりタイル」は今後の案件などに向けて検討していくことにして、いったん採用を見送った。

「偶然性があらわれたタイルにしたい」という4人は、「みたらしタイル」にさまざまな可能性を感じていた。課題は素地の汚れ防止だ。とくにドーナツ店のキッチンでは必要だろう。「でも、柄の凹凸感とざらざらした素地のテクスチャーは残したいよね」と山道さん。芦澤さんの回答は「柄を施釉した上から全体に、素地の質感を残すくらいに軽く透明釉薬でコーティングすれば凹凸感も残せると思います」というものだった。そこで、サンプル第2弾はコーティングの透明釉薬の量を3段階にしてつくられた。化粧材料はツバメが常滑でのサンプルから2種類を選んだ。泥のみを掛け、マットな色と凹凸感が出るケースと、泥に多めの透明釉薬を混ぜ、透明感・光沢感が際立つケースである。コーティングすることでどんな反応が起きたのだろう?

流し掛けとディップ合わせ、12種類のサンプルがラインナップされた。微妙な違いを楽しみつつ「どれがいい感じ?」★

コーティングの量が少ないほうが、柄の凹凸感がはっきりするようだ。コーティングの量が多いほど、柄の部分と馴染み、凹凸感が弱まる傾向がある。★

泥の流し掛けに、透明釉薬を一番多くコーティングしたサンプル。汚れに最も対応できるが、素地と柄の質感の差異が少ない。★

防汚性とテクスチャーのせめぎあい

透明釉薬のコーティングは少量・中量・多量の3段階。透明釉薬が少量の場合は、防汚しつつテクスチャーを残すぎりぎりのバランス。中間量は少量の2倍で防汚性が上がる。多量は少量の4倍で防汚性はいちばん大きい。「少量コーティングの場合、素地がちょっとだけざらざらしていて、マットともつやつやともちがう質感がめずらしく、魅力的です。中間量の場合も柄の立体感はまだ残っているので、これもいいかもしれません。多量のコーティングはきらきらとしてきれいなんですけど、柄の凹凸感が少なくなりますね」と西川さんはまとめた。コーティングを採用するならば少量か中間量でという結論にいたった。

コーティングの比較サンプル。右の1個はコーティングなし。左列のディップ、中列の流し掛けは、すべて泥のみの化粧材料で少量のコーティングが施されている。素地のざらざら、凹凸感もコーティングなしとあまり変わらない。化粧の色はコーティングしたことで少し変化している。★

コーティングの比較サンプル。右の1個はコーティングなし。左列のディップ、中列の流し掛けは、すべては泥+多めの透明釉薬の化粧材料で、少量のコーティングが施されている。素地のざらざら感はあまり変わらないが、コーティングなしの右の1個に見られる、柄と素地の際に出ている滲みのような現象は、コーティングすると消えてしまう。ツバメはこの滲みがひときわかわいいと感じていた。★

かわいらしさに心惹かれた「水たまりタイル」。連続させると素地の周辺部の素地が気になることから第2弾のサンプルでは周辺まで釉薬を掛けてみた。色も茶色とブルーグレーなどを試験。今回の採用は見送ったが、ツバメアーキテクツの他のプロジェクトで採用し、現在制作中である。★

取材・文/清水潤 撮影/梶原敏英、白石ちえこ(★) イラストレーション/ニッパシヨシミツ 編集/アイシオール

いよいよ、試作チェックも大詰め

3度目の試作の検討も、ツバメアーキテクツのオフィスで。新たな試作素地に選んだ乾式と湿式タイルの見本を見る。左はやきもの工房の芦沢さん、中はツバメの西川さん、右は千葉さん。山道さんと鈴木さんは、今回リモートでの参加。

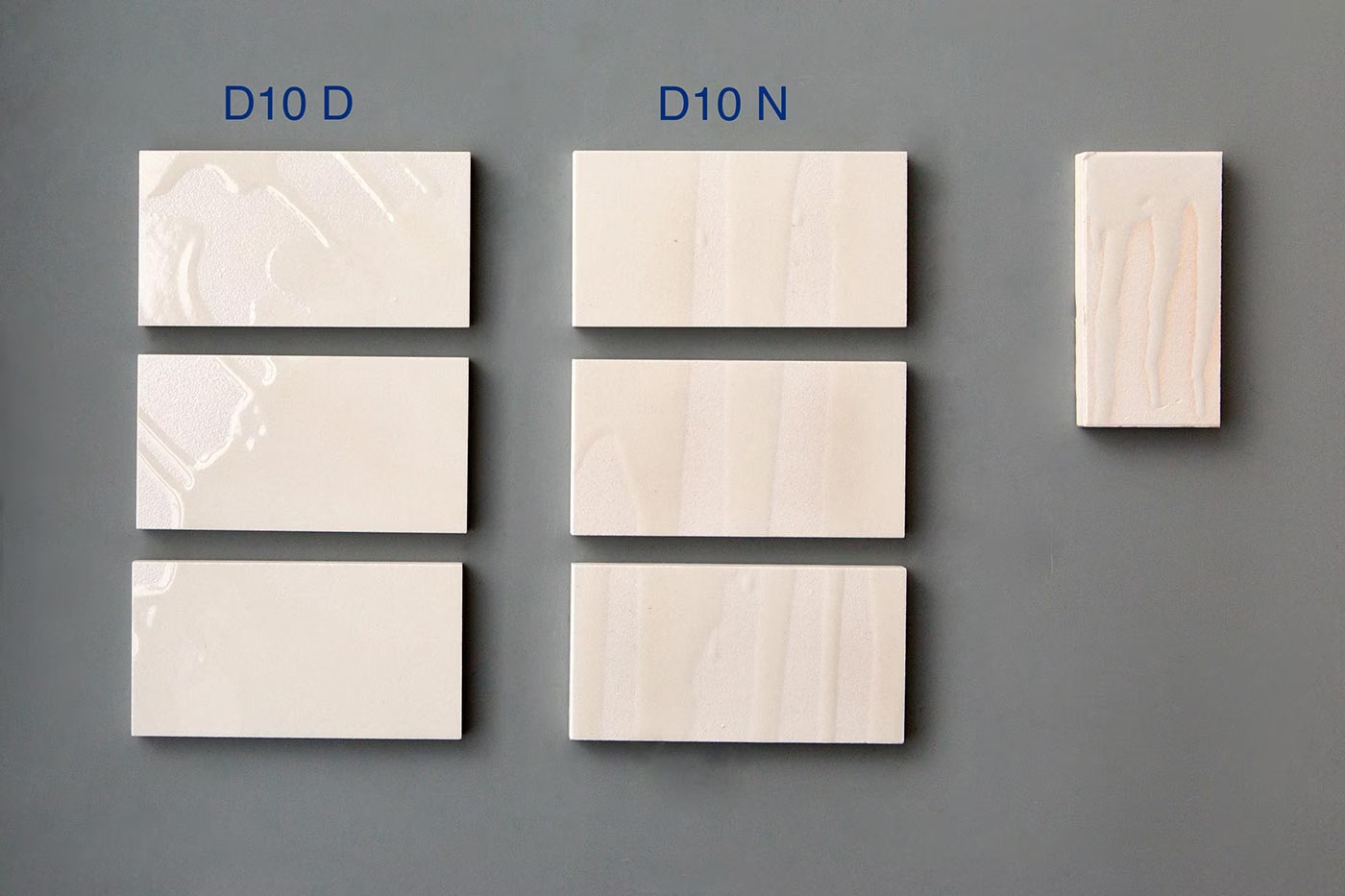

なんと、素地の種類と色をもう一度変えてみる

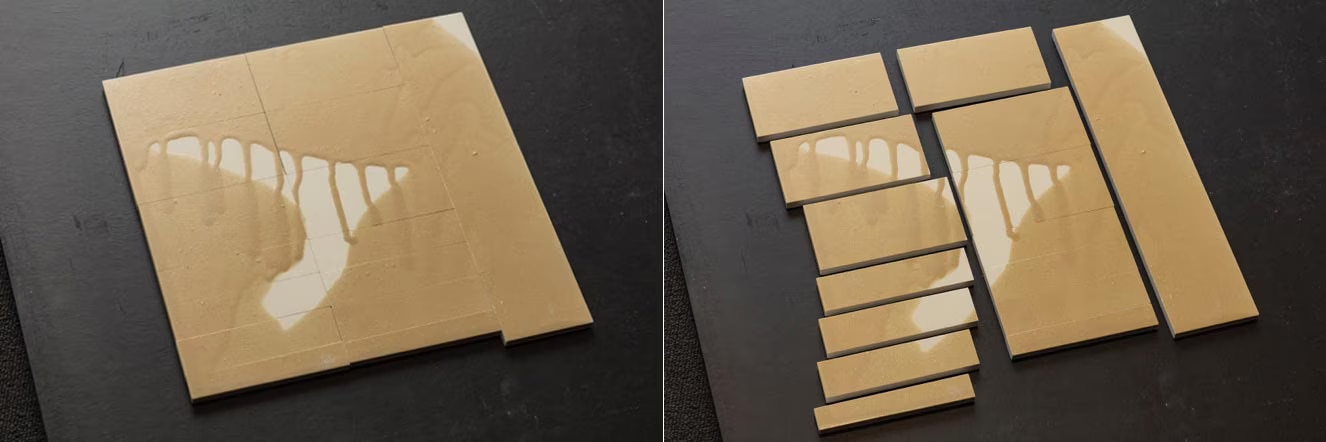

5月中旬、第3弾の試作ができあがった。前回3月の検討で、「みたらしタイル」を使うことでほぼ収束したかに見えたが、コーティングを検討するなかで、もう一つ試したいことが浮上した。「素地と柄の違いがもっとはっきり、わかりやすいほうがいいかもしれない。それなら素地を白ではないものに替える選択肢もあるのでは、と話し合いました」と千葉さんが振り返った。化粧材料、手法はそのままに、素地を乾式プレスタイルの色違いと、粘土を押出し成形した湿式タイルの色違いでサンプルをつくることにした。濃い色の乾式プレスタイルや、湿式タイルのラフな質感など、それまでと違う角度からの試作。新たな方向でいくのか、最後の決断は?

上は前回の白素地のタイル。下4点は素地を変えた新たな試作。

乾式 茶系

湿式 茶系

乾式 ホワイトグレー

湿式 白系

上4点写真すべて、右列は化粧材料が泥のみ、左列は泥+多めの透明釉薬、コーティング少量。

素地色によって化粧がどれくらい目立つか、どんな魅力が生まれるかの確認だったが、それぞれにおもしろさはありつつ、茶系(上2点)は色のコントラストが大きすぎ、乾式・湿式ともに見送ることにした。湿式の白系はやや工芸的に見えて素地の印象が勝つことから、乾式のホワイトグレー(下左)か、これまでの白い素地かに絞られた。「ぱっと見たときに化粧が泥のほうは白い素地がよさそう。化粧が泥と透明釉薬のほうはホワイトグレーの素地のほうがはっきり見えるので、迷いますね」と西川さん。鈴木さんは「いままで白は光沢があると冷たそうな清潔感が前にですぎる気もしましたが、ホワイトグレーの素地と並べるとそんなことはないですね」。4人が白に納得し、さらにコーティングなしの前々回のサンプルを加えて、下の8種類を選んだ。

泥の色がはっきり見えるタイプは素地にコーティングの光沢があっても立体的に見え、透明度の大きいタイプは素地のざらざら感との対比で柄が見える方向性だ。化粧材料は上2段が泥のみ。下2段は泥+多めの透明釉薬。コーティングなしだった1回目のサンプルから4種類(1段目、4段目)、コーティングを施した第2回目のサンプルから少量と中間量のコーティング4種類(2段目、3段目)を選択。防汚が必要な場所はコーティングありとするなど、使い分けや混ぜて使う方向性を検討する。

千葉さんが持っているのは、試作のほかに芦澤さんがツバメ好みなのではとつくってきた、150角湿式タイルのディップ。「うーん! 素地の色が曖昧になって、これもいいですよね」。奥にあるのは、下北沢BONUS TRACK近くに設計中の建物模型。1階のドーナツ屋と2、3階のツバメアーキテクツのオフィスに試作中のタイルを張る予定だ。

タイルは「沼」ですね

3回の試作を経て、今回製作するタイルを決定したツバメアーキテクツ。つくり方が表情などにあらわれるタイルを目指し、主要なパラメータを化粧材料の掛け方と、泥の色味と透明感の違いという2つに絞って、シンプルなタイルを選んだ。ここにいたるまでに感じたことなどを話してもらった。

千葉元生(もとお)さん

最初に常滑を訪れて様々なテストピースをみせて頂き、釉薬や焼成温度のちょっとした違いで全く違う表情を見せるタイルの面白さに惹かれました。そこでこのタイルは、つくるプロセスや、釉薬による変化などを想像できるようなものにして、見た人たちが、そうしたタイルの面白さを感じられるようなものにしたいと考えてきました。何度もサンプルをつくって頂き、どう見せるのが伝わりやすいかというスタディを芦澤さんが一緒にしてくれたおかげで、想像力を湧かせるようなシンプルなタイルが見えてきました。3回目の試作を通したからこそ、1回目と2回目のシンプルな試作から選べたんです。

西川日満里(さいかわひまり)さん

街歩きや芦澤さんとの実験の中で、タイルという素材の素晴らしさは視覚によらず五感で感じられるところにあると気づきました。建材でありながら、生産過程によって生まれる釉薬の厚みや、手法によって変わる流れ方など、タイルそのものに物質としての魅力があるのも特徴的です。現在、建築中のビルの店舗や、事務所に来てくださる方々にもそれを感じていただけたらよいですね。一見するとささやかな違いが、移動すると、光の反射によるコントラストの違いで異なるテクスチャーに見えてくるなど、発見的な使い方ができればと思います。

山道(さんどう)拓人さん

建築中のビルは私たちがドーナツ屋をオープンする店舗と事務所として使いますが、とくに店舗はいろいろな活動をしたり、販売をしたり、オープン後もどんどん使い方を変えていくコンセプトなので、今回決めたタイルは映えつつも、いろいろな変化のバックグラウンドとして、いいバランスをつくってくれそうだと思っています。

鈴木志乃舞(しのぶ)さん

実験的な試作を重ねていく中で、サンプルからある魅力が見出されたときに、より深堀しようと新たにサンプルをつくると、また別の魅力が発見されて、なんかこう、いい意味で「沼」だなと感じました。どちらかの魅力を選択しないといけない分岐点がいくつもあり、もし同じサンプルを出発点としたとしても、ツバメのメンバーとちがう視点で深堀りしたら、最終的にまったく違うタイルが生まれるでしょうね。タイルにはそのくらいどれも捨てがたい魅力が散りばめられているなと感じます。

芦澤 忠さん(LIXILやきもの工房)

そう、「沼」なんですよね。今回もどんどんおもしろい表情が出てくるし、条件が広がっていくので、どうコントロールしていくか、私も興味深く、想像を巡らせていました。最終的にこの8種類のタイルが選ばれたことにはとても納得しています。とはいえ、こっちの色のタイルにもおもしろい魅力があるし、悩ましいです。魅力が尽きない沼ですね。

設計とタイル生産が進行中。完成は2022年8月!

この8月にオープンする3階建てビルに今回のオリジナルタイルをどのように使うか、ツバメアーキテクツの設計はすでに進んでいる。一方で8種類のタイルも常滑の「LIXILやきもの工房」で次々に生産中。一つひとつ表情が異なるランダムなタイルであるだけに、どのように張っていくのだろう。どんな空間ができあがるのかタイルを見ながら想像するのも楽しく、期待が高まっていく。

取材・文/清水潤 撮影/梶原敏英、白石ちえこ(★) イラストレーション/ニッパシヨシミツ 編集/アイシオール