―タイル名称統一100周年企画― ツバメアーキテクツ×LIXILやきもの工房 ツバメとつくるタイル 第一回

目次[非表示]

- 1.そうだ、常滑行こう!

- 1.1.タイルについてもっと知りたい

- 2.BONUS TRACK隣地の新プロジェクト

- 3.まずは、「世界のタイル博物館」でタイル浴!

- 3.1.タイルを文化的な文脈で見る

- 4.いよいよタイルづくりの現場へ踏み入る

- 5.「六古窯」である常滑の歴史と建築を見よう

- 5.1.ずっとやきものとともにあった常滑

- 5.2.建築家・堀口捨己の洗練された空間に感動

- 6.ツバメをインスパイアしたタイル

- 6.1.山道(さんどう)拓人さん:花壇瓦の転用

- 6.2.土留めから茶道具への転用

- 6.3.西川(さいかわ)日満里さん:モザイクタイルのピース

- 6.4.カットワークモザイクタイルはチャーミング

- 6.5.千葉元生さん:テストピース

- 6.6.新鮮に映るテストピース

- 6.7.鈴木志乃舞さん:イギリスの単彩レリーフタイル

- 6.8.釉薬に閉じ込められた世界の魅力

- 7.ツバメアーキテクツはどんなタイルを考える?

建築家が自由に発想したタイルを、小ロットからつくれるのが愛知県常滑にある「LIXILやきもの工房」だ。建築家ユニット、ツバメアーキテクツがいま計画中の建築物にオリジナルタイルを使いたいと、「やきもの工房」にやってきた。

DESIGNER’s TILE LABではそのプロジェクトを追っていきたい。

そうだ、常滑行こう!

INAXライブミュージアム「世界のタイル博物館」を訪れたツバメアーキテクツの4人。左から西川日満里さん、千葉元生さん、ミュージアムの主任学芸員・後藤泰男さん、山道拓人さん、鈴木志乃舞さん。

タイルについてもっと知りたい

「タイルがもっている魅力は機能だけでなく手触り感とかテクスチャー、雰囲気だと思います」と話すのはツバメアーキテクツの西川日満里さん。千葉元生さんは「普段、カタログからタイルを選んでいるけど、どうやってタイルがつくられているのか、その過程が可視化されるタイルをつくるのもおもしろそう」。「タイルの可能性を追いかけるのに、ぴったりの建築計画が現在進行中です」と言うのは山道拓人さん。実はツバメアーキテクツの設計で2020年、東京・下北沢にオープンした商店街「BONUS TRACK」の隣地に、3階建てビルが2022年春竣工予定だ。ツバメアーキテクツが設計、オフィスとして入居し、1階になんとドーナツ屋を開業するという。「デザインに自由度のある環境で、タイルをつくること、使うこと、両面からアプローチしてみたい。それには、もっとタイルについて知りたいですね」と山道さん。LIXILの文化施設であるINAXライブミュージアム「世界のタイル博物館」と、建築家・デザイナーとオリジナルタイルを共同製作する「LIXILやきもの工房」へ。ここならタイルのことがいろいろ聞けそうだ! 2021年12月初旬、ツバメの一行は愛知県常滑へ向けて旅立った。

LIXILが運営する企業文化施設。INAXブランド創業の地である常滑に1986年開設。世界のタイル博物館、窯のある広場・資料館、建築陶器のはじまり館、土・どろんこ館、やきもの工房などで構成され、土とやきものが展開する文化を学び、体感し、つくることを楽しむミュージアム。愛知県常滑市奥栄町1-130

BONUS TRACK隣地の新プロジェクト

下北沢のBONUS TRACK周辺に新しい建物を建設中

BONUS TRACKは2020年、下北沢駅から世田谷代田駅間の線路敷地だったエリアにオープンした商店街。ツバメアーキテクツはこのプロジェクトに企画段階から取り組んだ。木造2階建ての5棟が中庭を挟んで配置され、現在13ほどのテナントが飲食店や物販店などを開き、コワーキングスペース、シェアキッチンを備えている区画も。テナント同士や近隣の人たちも交流しながら、このエリアを育てている。現在隣地で3階建のビルの計画が進んでおり、ツバメアーキテクツは設計事務所の移転とともに、ドーナツ屋をオープンする予定である。

BONUS TRACKは木造2階建て、5棟の建物からなる。写真は下北沢駅側の様子。写真/森中康彰

テナントは個性的な飲食、物販店など。1階の発酵デパートメントでは、発酵食をカジュアルに楽しめる。写真/山岸 剛

2階の本屋B&B。棚揃えの豊かさがお客を引き付ける。各棟の内部はシンプルなワンルーム。写真/山岸 剛

世田谷代田駅側から見る。店舗と住居などが日常的なスケール感で、中庭を囲む集落のように計画されている。写真/山岸 剛

BONUS TRACKから20mほどの隣地に計画中の新ビルの模型。ツバメアーキテクツが入居し、1階にドーナツ屋を開店する。写真/ツバメアーキテクツ

2013年、山道拓人、千葉元生、西川日満里が設立。設計事務所とシンクタンクを設け、二つの活動を循環させることで、新たな空間を提案する。民間、公共、個人の住宅や店舗、施設などを幅広く手掛け、文化財のリノベーションにも携わる。東京都新宿区弁天町178-4 大山ビル5階

まずは、「世界のタイル博物館」でタイル浴!

タイルを文化的な文脈で見る

世界のタイル博物館では、紀元前のメソポタミア、エジプトに発祥したタイルが、イスラムからアジア、ヨーロッパ各地へ広がっていった歴史を主任学芸員・後藤泰男さんが解説。長い時間をかけた壮大なタイルの交流を多くの実物を見ながら辿ることができる。山道さんは「交流マップはとてもおもしろい。建築学科ではタイルを仕上げ材として捉え、文化的な文脈で語られることはほとんどないんです。初めて体系的に知ることができました」。後藤さんは「タイルメーカーとして私たちも、残したいと思ってもらえるタイルをつくりたいんです」と、歴史を語るタイルに目を細める。

イスラムのモスクのドーム天井が再現されているコーナー。光で変容するモザイクタイルを張り詰めた幾何学紋様の宇宙を体感。

タイルの装飾デザインと製作技法や施工法の変遷を情熱的に語る後藤さん。未知の話に聞き入るツバメアーキテクツ。

タイルは、紀元前のオリエントから世界中に伝播し、現代にいたる。その交流と変遷にタイルの文化が見えてくる。

世界のタイルの発祥から現代までを、歴史と地域を軸に網羅する専門博物館。タイル業界人として生きた山本正之さん(1922~2000年)が、日本と世界を旅して蒐集したコレクションをもとに1997年オープン。7000点以上を収蔵する。豊かな装飾性とともに、建築エレメントとしてのタイルにもスポットを当てる。

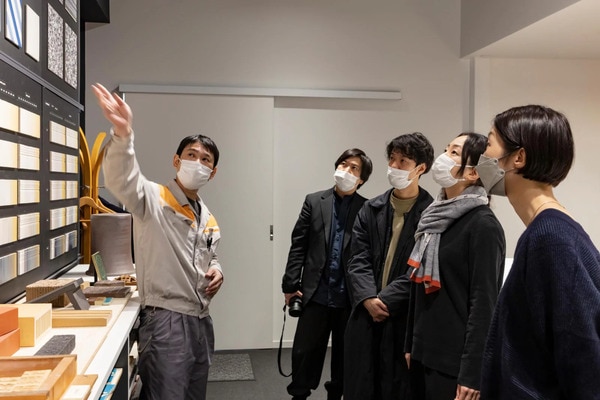

いよいよタイルづくりの現場へ踏み入る

やきもの工房でタイルづくりのディスカッション

LIXILの研究所の一つ。建築家やデザイナー、アーティストとコラボレートし、タイルや衛生陶器をはじめ、新しいものづくりを進めることもLIXILやきもの工房の大事なミッション。「ここでは大量生産の工場ではむずかしい手仕事もできますし、小ロットで難度の高いタイルづくりや造形に対応します」と芦澤忠さん。思いをめぐらすクリエイターと対話しながら、実現に向けてリードする。これまでのプロジェクトで試みた素地や釉薬の配合、焼成方法・温度などによるテストピースのファイルは1000を越える。ツバメアーキテクツのメンバーは、少しずつ色などが変化するテストピースを初めて見て、「モノとしてもおもしろいし、かわいいですね」とうなずき合った。

やきもの工房の一室で、タイル素地の種類と焼成温度の変化によるチャート、復原したタイルやテラコッタのパーツなどを見る。

やきもの工房を率いる芦澤忠さん。工房26年のエキスパート。どんな質問にも答えてくれる。

工房内の釉薬調合室。求められる微妙な色合いを実現するには、釉薬の調合技術も重要。

「建築現場の土を使ってタイルをつくれますか?」さまざまな発想から質問を投げかける。

工房にはタイル製造機器、釉薬調合室、乾燥や施釉設備、焼成窯などがある。文化財建築のタイルや建築陶器などの復原もミッション。「赤煉瓦駅舎」として名高い東京駅丸の内駅舎の煉瓦の復原、旧前田家本邸洋館(東京・駒場)のタイル復原なども手掛けた。

「六古窯」である常滑の歴史と建築を見よう

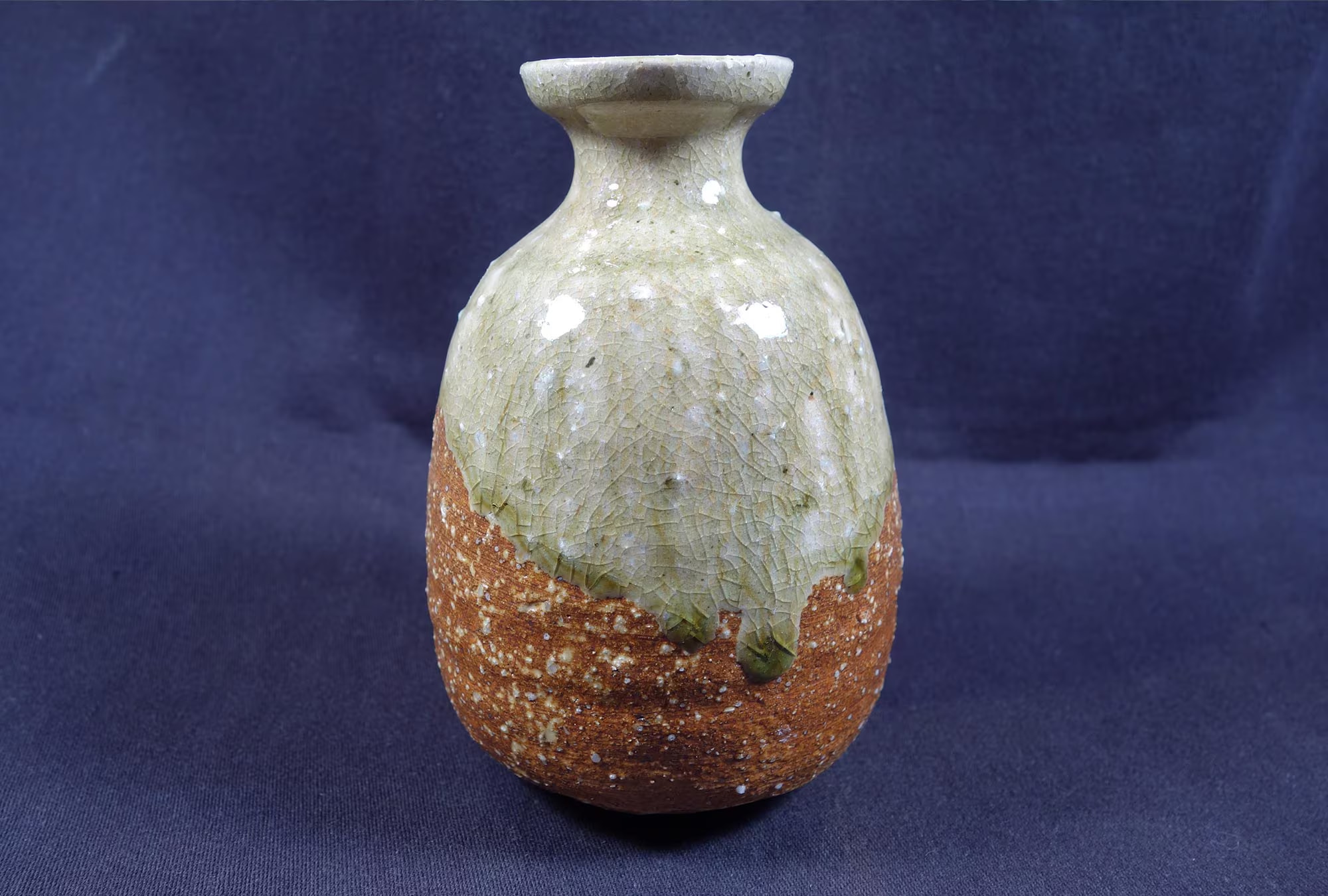

ずっとやきものとともにあった常滑

常滑は瀬戸・越前・丹波・信楽・備前とともに、1000年前から続く六古窯の一つに数えられる。その歴史を伝えるのが「とこなめ陶の森 資料館」。常滑は材料、地形、海上交通の地の利などに恵まれていたことから有力な窯業地となった。平安時代に出土した大きな甕(かめ)に始まり、時代とともにつくられた多様なやきものが展示されている。やきものを見る時間の尺度が一気に広がっていく。ツバメアーキテクツは土管や焼酎瓶などを再利用した風景にも盛んにスマホのシャッターを切った。

常滑市の「とこなめ陶の森 資料館」で。古来、やきもの文化を育んできた常滑は、明治10年代から土管の生産地として大きく発展した。

常滑を特徴づける風景。焼酎瓶、硫酸瓶、土管を再利用した土手(常滑市山方町)。

常滑・常石神社の鎮守の森に散策路が設けられ、西側に立つ資料館、陶芸研究所、研修工房の3施設を「とこなめ陶の森」と総称している。資料館は1981年にオープン。国の重要有形民俗文化財に指定されている陶器の生産用具などのうち、300点を展示している。

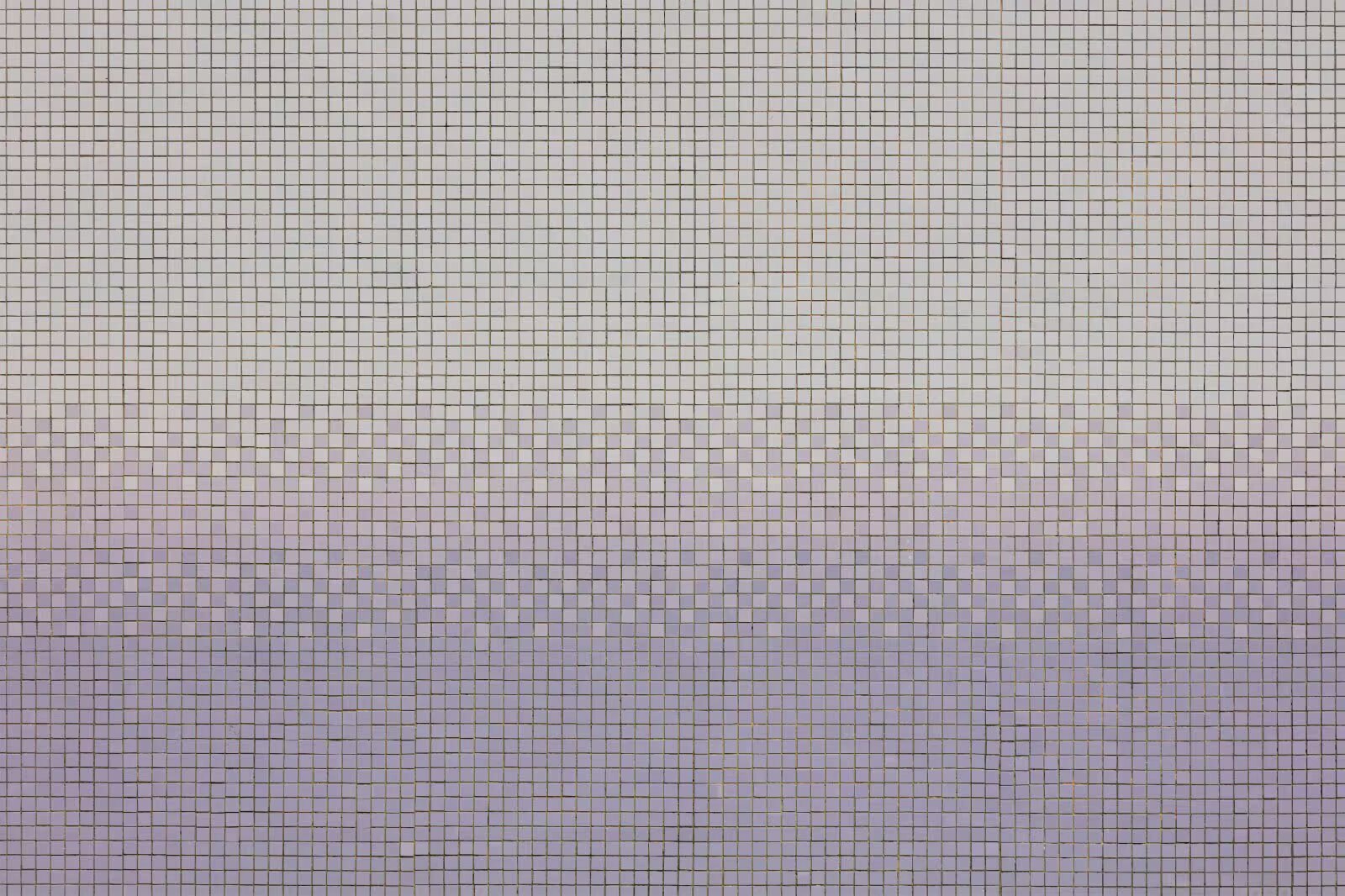

建築家・堀口捨己の洗練された空間に感動

ぜひ立ち寄りたい場所が、日本のモダニズム建築の巨匠・堀口捨己が設計した「とこなめ陶の森」の陶芸研究所だ。RC造2階建ての外観を印象づける深い庇(ひさし)は、デザインだけではなく、建物を風雨からしっかりと守っているという。玄関扉や階段のデザインをはじめ、茶室の空間構成、展示室、屋上まで、発見の連続だ。ツバメアーキテクツの眼は、外部の吊り階段の巧みさまで見つけ、一貫した堀口の建築スピリットに感嘆していた。

「とこなめ陶の森 陶芸研究所」。建築家・故堀口捨己氏の設計。3.5mも張り出した深い庇と、紫色のモザイクタイル張りの外観が目を引く。

外壁にカラコンモザイクタイル(製造/伊奈製陶)を用い、紫の色彩にグラデーションを与えている。

左:エントランス正面に美しい吊り階段。建築関係者はこのデザインに熱い視線を注ぐ。

右:1階の茶室で、斬新なディテールに思わず目を奪われる西川さんと鈴木さん。

堀口捨己(1895~1984年)が設計し、1961年にオープンした。1924年に伊奈製陶(現LIXIL)を創業した伊奈長三郎(1890~1980年)が常滑の窯業の発展を念願し、自社株式を常滑市に寄付。それをもとに建設された。2015年、DOCOMOMO Japanにより、日本におけるモダン・ムーブメントの建築モダニズムの建築に選定。

ツバメをインスパイアしたタイル

山道(さんどう)拓人さん:花壇瓦の転用

土留めから茶道具への転用

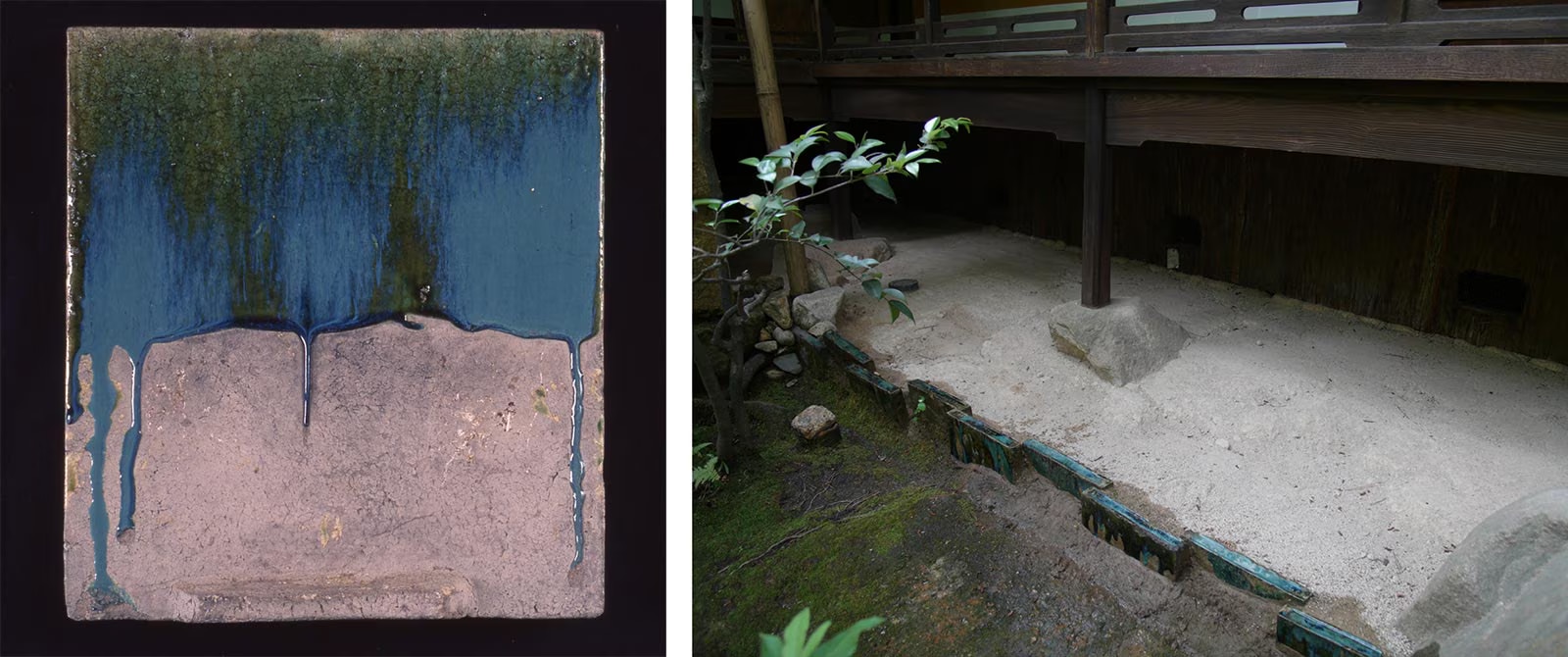

「日本には敷瓦の歴史があるなかで、土留めとしてつくられた花壇瓦が、風炉釜を置く茶道具に転用されていました。この関係がとてもおもしろくて、ものにさまざまな解釈を与える建築につながると思いました。今回の新ビルのプロジェクトだと、外構から内部へ、もっと身近な器にといった使い方、つくり方のイメージも浮かんできます」。千葉さん、西川さん、鈴木さん、みんなが「転用」という手法に刺激を受け、新たなデザインをどう組み込めるかなど話が弾んだ。

左:寸松庵伝来花壇瓦。上面に浮彫りが施され釉薬が半掛けされている。17世紀(江戸時代初期)。

右:名古屋市の古い邸宅「暮雨巷」の庭。花壇瓦は庭の土留めとして用いられている。

花壇瓦は茶の湯の風炉釜の釜敷き(釜置き)に転用され、その後、茶道具として定式化された。

西川(さいかわ)日満里さん:モザイクタイルのピース

カットワークモザイクタイルはチャーミング

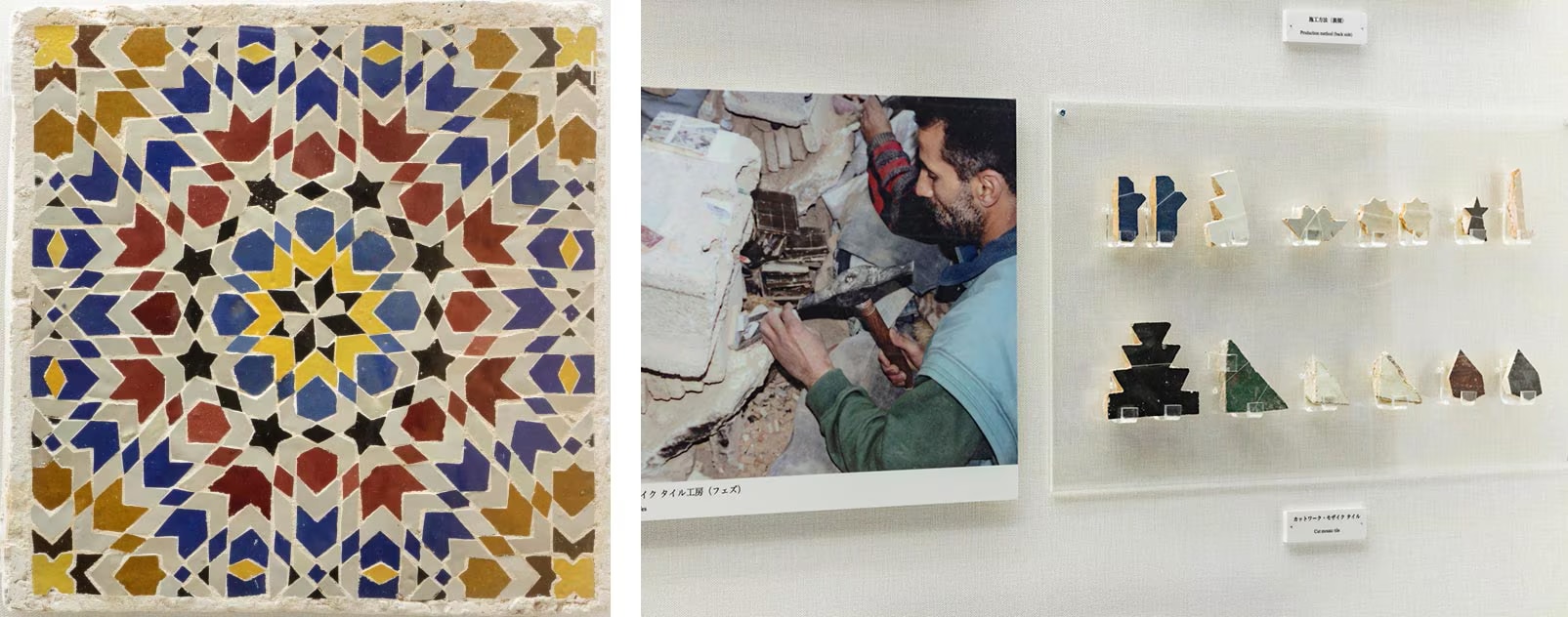

「タイルはふだん、面として見えているんですが、モロッコのカットワーク・モザイクタイルは、じつは積木のような形のピースが埋め込まれていると知り、そのピースのひとつひとつがとてもチャーミングでびっくりしました」。京都の泰山タイルの集成モザイクや、東京国立博物館本館に残る壁面モザイクの表情が遠近で大きく違うことにも驚いたという西川さん。「タイルの空間性に改めて気づきました。これからタイルを見るときの解像度が変わると思います」。

左:14世紀頃にモロッコで製作が始まったカットワーク・モザイクタイル。ピースを裏返して組み合わせ、石膏などを流し込んでパネル化する。現代も製作される。(写真のタイルは1997年製作)

右:写真の右はカットワーク・モザイクタイルのピース。左は製作工房の写真。手で一つひとつカットしている。

千葉元生さん:テストピース

新鮮に映るテストピース

「やきもの工房で見たテストピースは、素地や釉薬ののり方が少しずつ違っていて、そこにタイルのやきものとしてのおもしろさを感じました。完成されたプロダクトではない分、手塗りによるムラや釉薬の溜まりが残っていたりと発見的でした。ものがどうやってつくられているのか見て取れるのもおもしろいです。」やきもの工房にとっては資料だが、ツバメのメンバーはテストピースそのものに表現の可能性を感じている。

左:やきもの工房が手掛けたプロジェクトのテストサンプル。素地の種類、釉薬の量、焼成温度によって発色などを比較した。

右:釉薬の色艶や性状、溜りの調子などを見たテストピース。

鈴木志乃舞さん:イギリスの単彩レリーフタイル

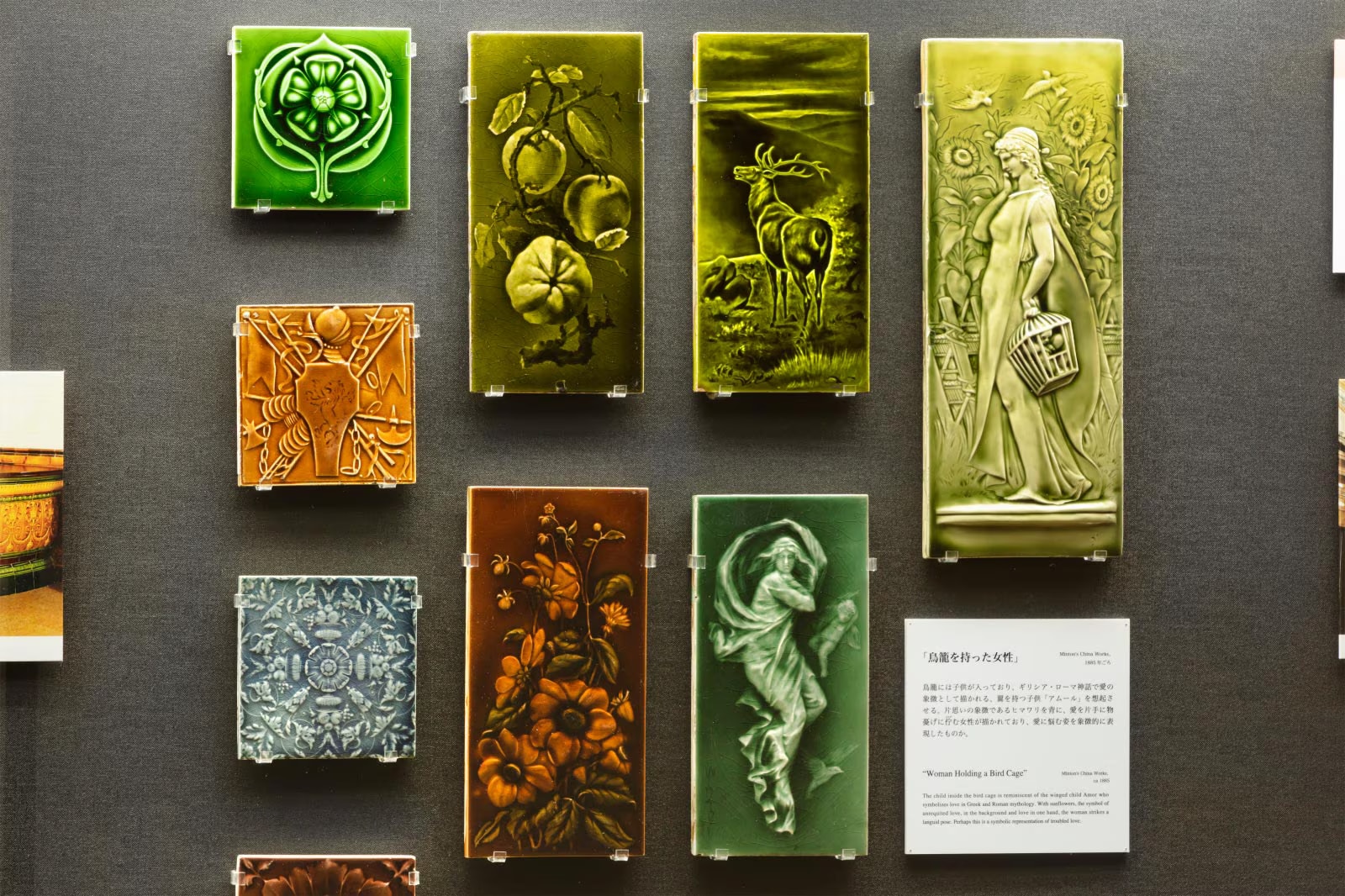

釉薬に閉じ込められた世界の魅力

「19世紀にイギリスで生まれたレリーフタイルは、表面はほとんど平滑ですが、深い凹凸感が閉じ込められているようです。絵柄の段差が大きいところほど釉薬が溜まり、色が濃くなるんですね。この手法を念頭に置いてタイルを考えたらおもしろいと思います」。鈴木さんは建築の解体後も残されるタイルをつくりたいという学芸員の後藤さんの思いを聞き、今回のプロジェクト後にも生きるタイルのつくり方を考えたいという。

19世紀、イギリス産業革命期に生まれた単彩レリーフタイル。透明感と滑らかさを特徴とする釉薬を用い、ミントン社が加飾技法を開発した。

ツバメアーキテクツはどんなタイルを考える?

タイルを巡ってあれこれ考え、対話したツバメアーキテクツ。タイルのもつさまざまな側面を常滑で体験したことで、メンバーそれぞれの考えに変化もあったようだ。これから、オリジナルタイルプロジェクトはどのように発展していくだろうか。新ビルのドーナツ屋やオフィスで何が始まるか。やきもの工房で、リアルにつくることも大きなイベントだ。楽しさと期待がどんどん膨らんでいく。(次回へ続く)

ツバメとつくるタイル 第二回はこちら。

取材・文/清水潤 撮影/梶原敏英 イラストレーション/ニッパシヨシミツ