―ものづくりと施工を一体として考える― LIXILが運営する職業訓練校IITAが取り組む、タイル職人育成のこれまでとこれから

目次[非表示]

INAX建築技術専門校「IITA」(※1)は、LIXILが運営する愛知県から認可を受けたタイル張りの認定職業訓練校で、平成元年開校からこれまでに1200余名の若手タイル張り技能者を輩出してきました。

100年以上タイルをつくり続けるLIXILが、ものづくりと同時にタイル職人の育成を重要視してきた背景には、LIXILの「ものづくりと施工を一体として考える」という思想が深く関わっています。本記事では、IITA開校から35年間の歩みや、現在と今後について、IITAと関係の深い方々にお話を伺い、タイル職人育成とタイル業界のこれからを考えます。

※1 INAX建築技術専門校(INAX Institute of the Tiling Arts)は、タイル張り技能者を養成することを目的とし、愛知県から認可を受けたタイル張りの認定職業訓練校で、株式会社LIXILが運営している。また、全国のLIXIL流通店やタイル工事会社等で構成されるINAX建築技術専門校協力会が運営に協力している。2023年度(35期)秋組の募集が2023年4月1日(専門校協力会へ未加入の場合は2023年5月1日)から開始となります。入校をご検討いただいている皆様は、下記リンクよりお早めに資料の確認をよろしくお願いいたします。

https://iitablog.lixil.co.jp/

お話を聞いた方々

株式会社LIXIL

タイル事業部 事業部長

木野 謙さん

株式会社LIXIL

タイル事業部タイル営業部タイル専門校(INAX建築技術専門校)

校長兼シニアアドバイザー

川島 俊也さん

INAX建築技術専門校

在校生

下村さん

INAX建築技術専門校

在校生

中島さん

IITA開校までの経緯

——IITA着想のきっかけは何ですか?

木野事業部長:日本においてタイルは明治以降、高度経済成長期まで、主要な仕上げ材として住宅をはじめとし多くの建築で使われていました。その後タイルの需要は少しずつ減少しましたが、丈夫で汚れに強いという機能性や、高い意匠性から根強く支持をいただき、現在ではまたその位置づけが見直されている素材です。

タイルの特徴として、壁紙など他の仕上げ材と比べ施工が難しいということがあります。工場で製造されたタイルがどれだけ綺麗な仕上がりであっても現場で職人がきちんと壁や床に施工しないと、目地通りが悪くなるなどの見た目の問題で魅力が十分に発揮できないだけでなく、割れ、浮きなどが発生、最悪の場合施工不良によりタイルが剥がれ落ち、事故を起こしてしまうというリスクもあります。

そういったことも踏まえ、LIXILではタイル製造当初から、施工と一体とした製品づくりが重要であると考えていました。つまり、メーカーとして「タイルを製造して終わり」ではなく、そのあとの施工をしっかりできるような職人への技術指導、施工方法などの確立に積極的にかかわるというスタンスをとってきました。

しかしながら、このような理念はありながらも、実際、昭和時代まで職人育成はLIXIL自身ではなく、全国にある工事店にお任せしている状況でした。

時代が進み、近年、職人の高齢化、職人不足が業界全体の大きな課題となっています。施工する職人が不足すれば、タイルが市場に出回りにくくなる。これはタイル市場の縮小に直結する事態であり、事業の存続に大きなインパクトを与える問題です。若い職人の確保が職人不足解決の方法ですが、現場では思うように育成ができない現状がありました。

そこでメーカーが主体となり、職人を確保、育成する。施工方法や技術をできるだけ全国で標準化し、施工品質を一定水準以上にする育成機関をつくるべきだと考えるようになりました。これがIITA着想の原点となっています。

株式会社LIXIL タイル事業部 事業部長・木野 謙さん

——着想から開校に至るまでの経緯を教えてください

木野事業部長:先述のとおり、LIXILではメーカーとしての質の高い職人育成を掲げました。しかしながら、この育成システムはLIXILというメーカー1社だけでは成しえません。タイル業界ではLIXILというメーカーをはじめとし、流通、工事店の方々と密接なつながりを持ちながら、「パートナー」として事業を進めています。タイル職人の育成は、そんなパートナーの皆様と共通して取り組まなければいけない課題でした。IITAの立ち上げはそのようなパートナーの中でも特に全国の主要工事店の方々にご相談、協力を仰ぎながら進めました。具体的には有志の工事店が理事となり、理事会制として資金面の協力や、社員の方をIITAに派遣していただく体制で運営しています。その中で基本的なオペレーションはLIXILが担っています。

愛知県から認可を受けているタイル張りの認定職業訓練校IITAとは

——IITAでの実際の訓練とはどのようなものですか?

川島校長:IITAはタイル張り技能士の職業訓練校として、これまでに1200余名ほどの職人を輩出してきました。毎年春と秋に新しい訓練生が入校してきます。それぞれ1年間の訓練期間がありますが、前半の半年間は本校に通い、タイル張りに必要な知識や基本的な技術を身に付けるための講義を受け実習を行う期間となっています。後半の半年間は実際の現場で経験を積み、その後修了検定を受け、合格すればタイル張り技能士補となります。講義の内容はタイル張りに限定されず、法規や構造、製図など、幅広い建築知識を学びます。愛知県指導の基、細かなカリキュラムが組まれており、8時30分~17時30分まで授業を行います。

株式会社LIXIL タイル事業部タイル営業部タイル専門校(INAX建築技術専門校)校長兼シニアアドバイザー・川島 俊也さん

——IITAで大切にしていることは何ですか?

木野事業部長:タイルは実用と嗜好のバランスに優れた建材です。空間の装飾をするという明確な目的をもって採用されることが多いと考えます。そういった中、タイルそのものの魅力だけでは、使用する意思や意図を表現することは難しく、ディテールまで丁寧に施工されることで初めてタイルに価値が生まれます。タイルの魅力を引き出せるかどうかは施工にかかっているのです。IITAでは、細部に拘る技能とセンス、幅広い人間性を含めた教育を大切にしています。

川島校長:IITAはタイル職人としてだけではなく、人として成長できるような環境でなければならないと考えています。実際に現場は人と人で成り立っているものです。言われたことをただこなすだけではなく、時に不明点を確認し間違いは指摘するなど、コミュニケーション力が重要になります。授業の中には、そういったコミュニケーション力を身に付けるためのカリキュラムを組み込み、真に現場で活躍できる職人の育成を大切にしています。

内装壁タイルを使用した実技の訓練風景写真

訓練生に聞く、IITAでの訓練と学び

——タイル職人を目指したきっかけとIITA入校の理由を教えてください

下村さん:高校卒業後は、何か形に残る仕事がしたいと思っていました。色々と調べる中で、タイル職人という職業があることを知りました。これまで意識していませんでしたが、タイルはマンションの外壁や、住宅や施設の床やキッチンなど、様々なところで使われています。知るほどに魅力を感じ、タイル職人になりたくて今の会社に入社しました。IITAへ入校したのは会社から薦められたからです。今後のキャリアにプラスになると思い入校を決めました。

中島さん:父と祖父がタイルの仕事をしていたため、幼いころからタイルは身近な存在でした。そのため、高校卒業後は自然とタイル職人の道を進んでいました。入社後、IITAへの入校希望を聞かれ、その時すでに何度か現場を経験していたのですが、現場で仕事をする中では学べないこともあるということを実感していたこともあり、スキルアップのために入校を希望しました。

写真左から 下村さん 中島さん

——IITAでの訓練で感じたことを教えてください

中島さん:タイル初心者という同じ立場の訓練生と、一緒に成長しながら学ぶことができたのがとても良かったと感じています。現場では先輩方から教えてもらう立場にあるので、自分の考えや知識を出しづらい環境です。反対にIITAでは、自分の意見を周りに伝えながら訓練を行います。講師から教わるだけでなく、訓練生同士で分からないことを教え合ったり、お互いの得意不得意を補い合いながら学んでいける環境は、今後のキャリアに大きなプラスになったと感じています。

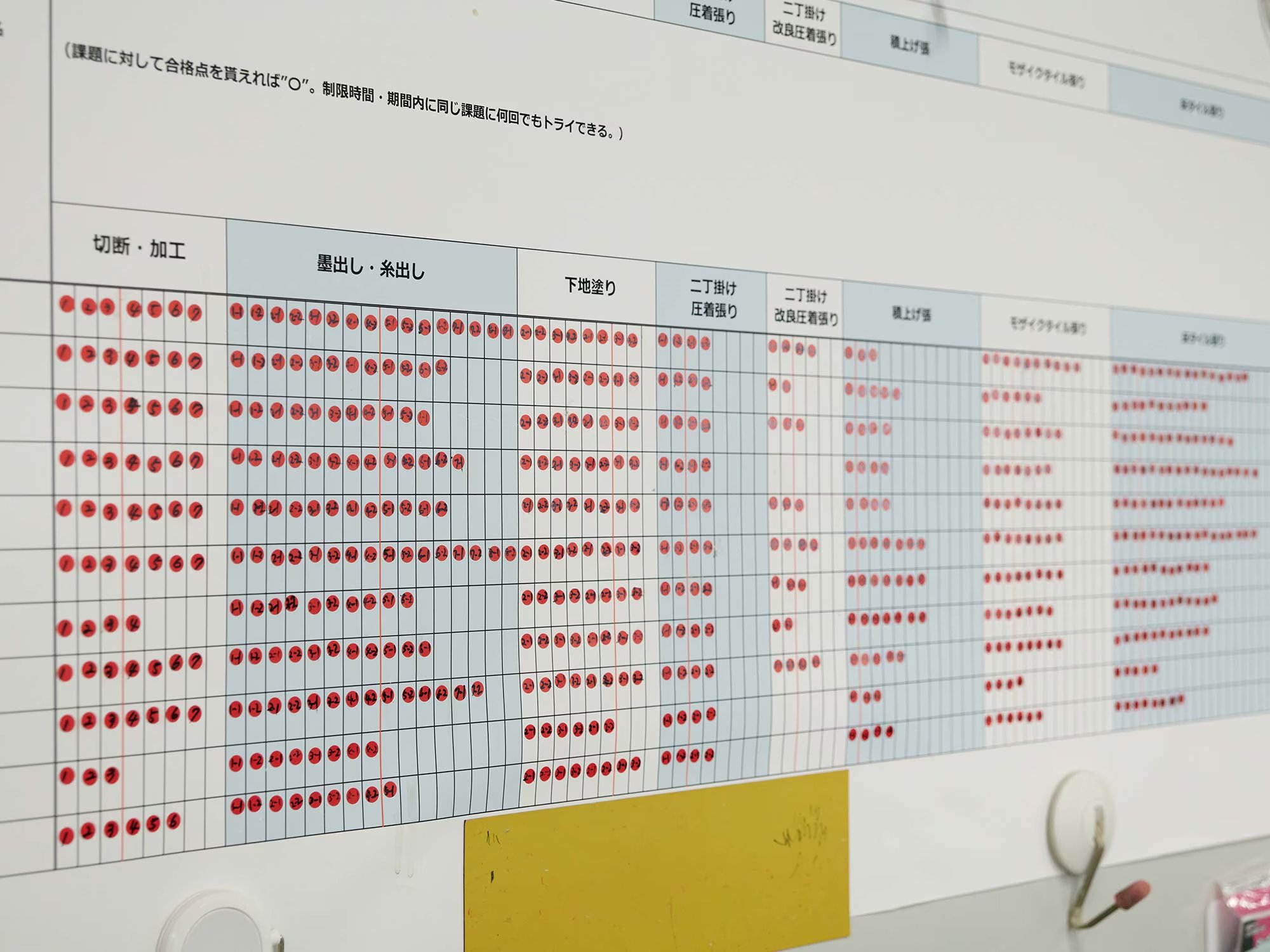

下村さん:スタートラインが同じもの同士、いい意味でライバルとして切磋琢磨できる環境でした。IITAでは、課題ごとに試験を受けていきます。試験の結果には順位が付きますし、だれがどの課題をクリアしているのかは、壁に掲示された表で一目瞭然です。結果が目に見えることで周りの訓練生に負けないようにと必死に励むことができました。また、IITAではタイル張り技能士の資格取得のための知識をしっかり学ぶことができます。タイル職人としてのキャリアアップのために、資格取得を目指す人は多くいますが、現場では使わないような知識が試験で出題されることがあります。そのため現場で仕事をしながらの資格取得はハードルが高くなってしまうので、IITAで訓練を受けることは資格取得の近道になると感じました。

クリアした課題には赤いシールが貼られる

——IITAを修了して、今後どのようなプランを立てていますか?

下村さん:タイル職人として、現場をまとめられる職長を目指しています。そのためにまずはタイル張り技能士2級を取得したいです。2級合格後、2年以上の実務経験があることが1級受験の条件となります。2年間はしっかり現場で経験を積み、1級取得を目指していきます。

中島さん:下村さんと同じく、タイル張り技能士2級と1級の取得を目指しています。同時に、着実に腕を磨き、一人で現場を仕切れるようになりたいと思っています。

IITA修了生が、第60回技能五輪全国大会で金銀銅賞を独占

川島校長:2022年11月の技能五輪全国大会タイル張り職種で、IITA修了生が金銀銅賞を独占したと連絡を受けた時は驚いたと同時に、スタッフ全員でとても盛り上がりました。このような快挙は35年間で初めてのことで本当に嬉しく、誇らしい気持ちです。結果が記載された記事はすぐにプリントアウトし、校内に掲示しました。訓練生の励みにもなっていると思います。

中島さん:今回銅賞を受賞したのは同じ会社の先輩です。訓練の中でタイルの難しさを実感しているので、本当に凄い事だと思います。同じIITA出身で年齢が近い職人の活躍は自分自身のモチベーションアップにも繋がります。技能五輪の出場資格は23才までなので、経験を積み実力をつけてから出場してみたいと、一つの目標になりました。

IITAの今後

——今後どのようなことに力を入れていきたいですか?

川島校長:タイル職人が減っていることはネガティブなことではありますが、裏を返せば競争相手が少なく、第一線で活躍できるチャンスが往々にしてあるということでもあります。今後も、訓練生の人数が大きく増える可能性は少ないですが、人数が少ないからこそ、一人一人の訓練生と向き合い、質の高い訓練をし、質の高い職人を育てたいと思っています。そして、IITAの修了生たちがそれぞれの現場で評価され、どんどん仕事を任せてもらえるような存在になってくれたら嬉しいです。今後もパートナーと一丸となり、優秀な職人育成に尽力していきます。

——IITAに今後どのようなことを期待しますか?

下村さん:IITAでは、タイルのことはもちろん、幅広い建築の知識を学ぶことができ、タイル張り技能士の資格取得に向けた力を着実に身に付けることができます。さらには、人との繋がりや、コミュニケーションの大切さを学ぶことができました。一緒に訓練を受けた仲間たちとの出会いもかけがえのない財産です。これからも、タイル職人の卵たちにとって多くを学べる環境を絶やさず続けていってほしいと思います。

訓練は講師や訓練生と会話をしながら進めていく

——IITA開校後の意義と成果、今後の展望について教えてください

木野事業部長:IITAの訓練生がタイル技能士の資格試験に合格し、活躍の場を広げていくことを日々嬉しく感じています。中にはタイル職人以外の道を進む訓練生もいますが、それはIITAで、内装・床・外装タイルの施工だけでなく、違う業種への可能性を見出せるような学びがあったからこそだと思います。

今後は、エコカラットのようなモルタルを使わずに接着剤で張れるようなタイルも増えていきます。基本的な墨出しと水平出し、カット技術があれば施工できるような簡易的な工法の商品です。タイルは重くて扱いづらいというイメージを払拭し、タイル職人以外にもタイル工に近い技術を知っていただきたいと思っています。IITAには、様々な可能性を広げる基盤としての役割を期待しています。

INAX建築技術専門校 実習室の様子